Por Luis Enrique Pérez Castro

Introducción

En la conmemoración del 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León -celebrado en septiembre de 2023-, resulta pertinente llevar a cabo un análisis retrospectivo sobre el proceso de institucionalización de la Máxima Casa de Estudios del estado. Lo anterior se debe a diferentes factores: en primera instancia, se trata de la primera institución de educación superior en el noreste de México, convirtiéndola en un referente académico e intelectual en la región. Por otro lado, dentro de la historiografía sobre el tema es indispensable realizar un balance con la finalidad de identificar nuevas rutas de interpretación y, de esta manera, dar una explicación integral a este proceso histórico.

Finalmente, al hecho de que dicha institución atravesó una serie de cambios significativos definidos por un contexto de reestructuración sociopolítica, tanto a nivel local como nacional, haciendo del mismo un problema de estudio relevante. En este sentido, el propósito del presente trabajo es el de comprender el proceso de formación de la Universidad de Nuevo León durante las primeras décadas del periodo posrevolucionario, pues éste generó condiciones específicas en la fundación, desarrollo y consolidación del proyecto universitario en la entidad.

Las bases revolucionarias de la Universidad de Nuevo León

La campaña vasconcelista de 1929 se volvió un referente para algunos sectores sociales y despertó el interés por crear un centro de estudios de nivel superior de alcance regional. En este sentido, se hará referencia a dos momentos en el proceso de fundación de la UNL. La primera etapa se desarrolló entre 1930 y mediados de 1933, en la que se desplegó la propuesta y se estableció la institución, mientras que la segunda va de finales de este último año hasta principios de 1936, cuando se disuelve la universidad, se estableció otra de orientación socialista, y posteriormente fue sustituida por el Consejo de Cultura Superior (Morado, 2007; Pérez, 2013).

En 1930 se retomó el plan vasconcelista (1921-1924) de fundar universidades regionales que permitieran la preparación superior fuera de la Ciudad de México. El mismo año el gobernador Aarón Sáenz manifestó en su último informe de gobierno la importancia de este proyecto, sin embargo, no prosperó. De cualquier forma diversos grupos estudiantiles continuaron promoviendo esta propuesta, liderados por Raúl Rangel Frías, Juan Manuel Elizondo, José Alvarado, Roberto Hinojosa y Raúl González, entre otros.

Durante este mismo año Monterrey fue sede del 7º Congreso Nacional de Estudiantes, donde el tema de la Universidad del Norte fue central en los debates. A este respecto, Palacios (2015) refiere la importancia que otros estudiantes, además de los ya mencionados, tuvieron durante esta época; apuntando el caso específico de Arturo B. de la Garza, a quien diferentes testimonios contemporáneos del exgobernador identifican como delegado por el estado de Nuevo León durante el Congreso, y ser uno de los más importantes promotores de la propuesta Universitaria.

En 1931 la Federación Estudiantil de Nuevo León organizó una serie de conferencias radiofónicas en las que se expuso la importancia de contar con una institución de este tipo en la región. Pero fue hasta 1932 cuando, en otro congreso estudiantil llevado a cabo en el Estado de México, la propuesta fue recibida por la Secretaría de Educación Pública. Luego de esta situación, el titular de la dependencia Narciso Bassols y Pedro de Alba viajaron a Monterrey para poner en marcha la fundación de la Universidad (Morado, 2007).

En febrero de 1933 se constituyó el comité organizador en el que figuraron diferentes autoridades políticas, miembros del Partido Nacional Revolucionario, académicos, intelectuales, empresarios y estudiantes de las diferentes escuelas del estado. Dentro de estos últimos, Eduardo Livas Villarreal fue representante de la Escuela de Jurisprudencia y miembro de la comisión para reformar la Ley Estatal de Educación y que se incluyera el nivel superior como parte del sistema educativo estatal, la cual entró en vigor en mayo de 1933 (Morado, 2007). En septiembre del mismo año comenzaron los cursos formalmente, pero en diciembre el candidato a la presidencia Lázaro Cárdenas planteó la idea de que la educación tuviera orientación socialista.

El año de 1934 fue particularmente convulso, pues se propiciaron debates y enfrentamientos públicos en apoyo o rechazo a la orientación marxista en las instituciones educativas. Entre agosto y octubre se registraron los momentos más críticos: huelgas, la toma del Colegio Civil, expulsión de estudiantes y la represión por la fuerza pública; finalmente el gobernador Pablo Quiroga propuso la derogación de la ley universitaria, misma que fue aceptada por el Congreso del Estado. En noviembre se abrieron las inscripciones de la Universidad Socialista de Nuevo León (Morado, 2007; Pérez, 2013).

En este periodo Raúl Caballero Escamilla, quien estaba por iniciar sus estudios de bachillerato, tomó parte activa en estos acontecimientos. Fue uno de los principales líderes de la Federación de Estudiantes Socialistas de Nuevo León, organización a la que había que pertenecer como requisito para ingresar a la Universidad; debido a su orientación ideológica, estuvo relacionado directamente con el doctor Ángel Martínez Villarreal, rector de la institución. Como parte de la FES, Caballero Escamilla y algunos otros de sus compañeros realizaron brigadas a lo largo del Estado difundiendo los principales postulados del marxismo (Garza, 1994; Morado, 2007).

Por su parte, Juan Manuel Elizondo también fue muy activo en este proceso pues, además de participar en la creación de la Federación Estudiantil Nuevoleonesa, militaba en el Partido Comunista Mexicano desde 1932 y también encabezó la huelga desarrollada en la segunda mitad de 1934. Sin embargo, al año siguiente viajó a la Ciudad de México con el objetivo de continuar sus estudios por lo que se alejó temporalmente del contexto universitario y de los diferentes compañeros con los que había colaborado (Elizondo, 2000; Robledo, 2009).

A través de su trabajo literario, José Alvarado difundió las actividades de los diferentes grupos estudiantiles que se encontraban a favor del tema universitario, tanto en Monterrey como en otras ciudades del país. En las asambleas organizadas en Toluca, Veracruz y San Luis Potosí fue delegado por Nuevo León a principios de la década, y “participó activamente […] en las jornadas estudiantiles de Monterrey en el año de 1934” (Rangel, 1997, p. 18).

En contraste, Rangel Frías se posicionó como detractor del proyecto socialista para la Universidad. Consideró improcedente establecer una doctrina de esta naturaleza en una sociedad compleja y dispar como la regiomontana; además, el agregar un calificativo social específico a la institución únicamente se realizaba con fines políticos y respondía a los intereses del Partido Nacional Revolucionario. Igualmente, limitar la Universidad a una sola doctrina filosófica y favorecer a una clase económica específica la convertiría en conservadora, situación contraria a un organismo cuyo fin último es la transformación social y de superación del país (Martínez, 1993).

La Universidad Socialista pervivió hasta mediados de 1935, cuando el propio gobernador Quiroga la disolvió debido a las constantes confrontaciones en ese período. En su lugar se creó el Consejo de Cultura Superior, dependiente en forma directa del Ejecutivo estatal; además, buscando neutralizar las movilizaciones, retiró la presencia estudiantil del área consultiva. Tras los controvertidos comicios de ese año, el gobernador interino Gregorio Morales se autonombró presidente del Consejo, manteniendo la orientación socialista hasta la elección de Anacleto Guerrero; éste desplazó a los funcionarios que representaban aquella tendencia ideológica y, como parte de la renovación, designó al Dr. Enrique Livas Villarreal como rector, manteniéndose en el cargo hasta 1943 (Morado, 2007).

En este nuevo proyecto participaron de manera directa egresados del Colegio Civil y de las etapas previas de la Universidad, así como estudiantes de los niveles medio superior y superior. Aunque la Ley Orgánica se decretó durante el gobierno de Bonifacio Salinas Leal, tanto Morado (2007) como Palacios (2015) coinciden en que Arturo B. de la Garza influyó de manera directa en el proyecto mientras fue Secretario de Gobierno (1939-1943). En esta labor, de la Garza conformó un grupo de consejeros para redactar la nueva ley, entre los que se encontraron Eduardo Livas, Armando Arteaga y Raúl Rangel, todos abogados.

Más tarde, ya como gobernador, de la Garza (1943-1949) procuró desplegar los recursos necesarios para consolidar materialmente a la institución; incluso durante su gestión se plantearon las primeras iniciativas para la construcción de una Ciudad Universitaria (Palacios, 2015). Por su parte, también Raúl Caballero Escamilla se involucró en este proceso de la “refundación” de la Universidad, pues fue el vocero alumno por la Facultad de Derecho hasta que egresó en 1945 (Garza, 1994).

A partir de la “refundación” de la UNL en 1943, se confrontaron diferentes grupos ideológicos para encabezar la institución, pues si bien la Universidad fue dotada con una nueva Ley Orgánica para su régimen interno, permaneció supeditada al gobierno del estado. Durante su formación profesional, Adrián Yáñez recuerda los enfrentamientos generados a mediados de la década de los cuarenta:

“La gente de la derecha que estaba auspiciada principalmente por el clero católico, pretendía a través de un importantísimo personaje de la vida económica de Nuevo León apoderarse de la Universidad para que, unidos los estudios del Tecnológico de Monterrey que ya se había fundado [en 1943], y de la Universidad, se llamara Universidad Tecnológica del Norte […]. Desde entonces emprendimos una lucha, vamos a llamarle lucha a las diferencias universitarias sin llegar desde luego a la violencia, para no permitirlo y no lo permitimos” (en Martínez y Hernández, 2012, p. 11).

Esta distensión entre los resabios “socialistas” y una tendencia más moderada, se fue gradualmente matizando hasta que a mediados de los años cincuenta se generó una relativa estabilidad debido a la correlación de las diferentes fuerzas políticas. Ello se manifestó en el funcionamiento de la Universidad, tanto a nivel administrativo como académico (De León, 2000; Morado, 2007).

Más tarde, en 1946, se eliminó el adjetivo “socialista” de los planes educativos de la Universidad, y en 1948 el Dr. Livas Villarreal renunció a la rectoría debido a diferentes presiones administrativas y políticas. Al respecto, César Lazo señala sobre su transición del bachillerato a la Facultad de Ingeniería:

“Recuerdo una época muy tormentosa en la vida estudiantil: cuando fue la huelga Universitaria que inició en medicina donde estaba de director Eduardo Aguirre Pequeño. Fue una mezcla de política interna Universitaria ligada con política del Estado: como el rector era Enrique C. Livas, un magnífico rector, el hermano era el licenciado Eduardo Livas que sonaba -más bien se advertía- como un precandidato a la gubernatura. Fue una mezcla de intereses tanto universitarios como políticos” (en Martínez y Hernández, 2011, pp. 12-13. Cursivas propias).

En este sentido, entre septiembre y diciembre de 1948 cerca de 2000 alumnos de facultades y bachillerato se fueron a la huelga. Morado (2007) destaca el hecho de que el pliego petitorio de los huelguistas fue más político que académico:

- Mayor representación estudiantil en el Consejo Universitario.

- La renuncia de Enrique C. Livas a la rectoría, a quién llamaron “rector perpetuo”, porque la ley marcaba 3 años y él llevaba 12 en el cargo [1936-1948].

- Pidieron autonomía en las decisiones de la universidad y solicitaron al gobernador que dejase de apoyar a Livas (p. 118).

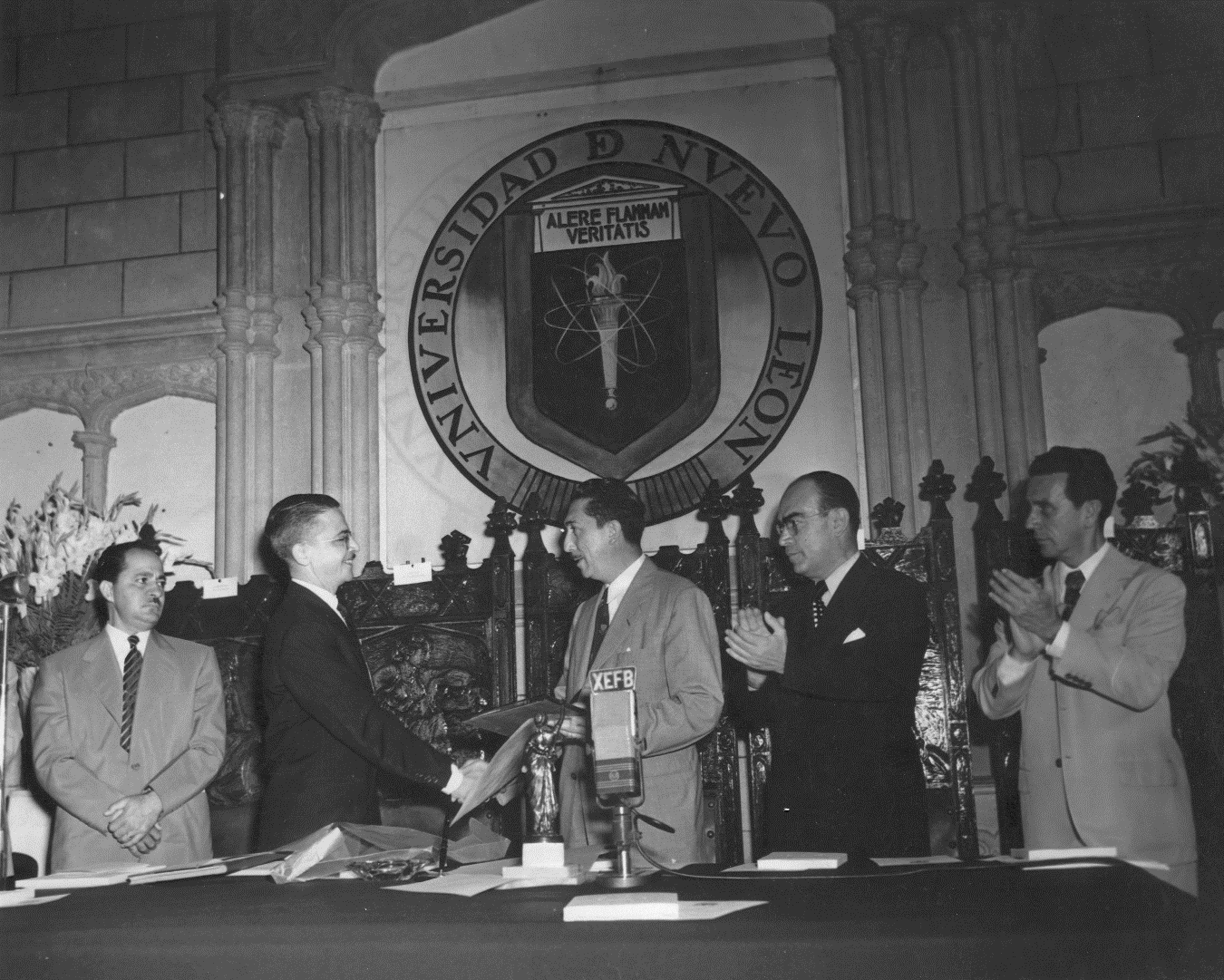

La presión fue mayor debido a que, paralelamente, se desarrollaba el proceso electoral para renovar las alcaldías del estado; además, se experimentaron otras huelgas de origen obrero, lo cual podría ocasionar la fusión con el movimiento estudiantil. A final de cuentas, todo lo anterior “orilló al Gobernador Arturo B. de la Garza a pedirle la renuncia a Enrique C. Livas” (p. 118). A principios de diciembre, justo un día antes de las elecciones municipales, el gobernador emitió un oficio en el que aceptaba la renuncia de Enrique C. Livas a la rectoría de la UNL, “la que le fue presentada desde hace varios días y le da las gracias por los años que ha colaborado con la actual administración” (El Porvenir, 4/12/1948, p. 10).

Un par de días después, Livas publicó una carta en El Porvenir en donde le señaló al Consejo Universitario “nunca renuncié, me renunciaron” (en Morado, 2007, p. 120), aludiendo al hecho de que su salida de la institución no fue voluntaria. En la misma, dejó entrever que diferentes presiones fueron las que ocasionaron esta situación, y responsabilizó “a las fuerzas que secularmente han luchado por sustraer a nuestro pueblo de una de sus más elevadas conquistas” posrevolucionarias, la Universidad (p. 120).

Diferentes versiones (De León, 2000; Morado, 2007; Martínez y Hernández, 2011) añaden un factor más a la salida del rector: la intención de Eduardo Livas, hermano de Enrique, de llegar a la gubernatura del estado, lo cual habría refrendado un continuismo en la UNL, especialmente en medio de un debate por la autonomía universitaria y un régimen democrático interno. Para Palacios (2015), la asociación entre estos acontecimientos resulta un poco forzada, pues hubo una evidente distancia temporal entre la renuncia de Enrique y la precampaña de Eduardo, aunque fueron solo dos meses.

Desde una óptica más amplia, la renuncia de los funcionarios universitarios en la década de los cuarenta, y especialmente la de Enrique C. Livas, fue parte de la consolidación de una tendencia moderada del régimen posrevolucionario. En este sentido, la UNL comenzó una transición de un modelo nacionalista-revolucionario a uno “aristocratizante”, en la cual se trató de erradicar todo resabio socialista en los planes educativos, así como aquellos funcionarios que la sustentaran, como Martínez Villarreal, Aguirre Pequeño, y los hermanos Livas. Después del interinato de Octavio Treviño, Raúl Rangel Frías, político afín al régimen, ocupó la rectoría.

Pasados estos acontecimientos, Arturo B. de la Garza se encontró en un momento de vulnerabilidad política. Como se mencionó anteriormente, De la Garza no logró convencer a Livas Villarreal de que retirara su precandidatura para las elecciones de 1949, generando tensiones con el Ejecutivo federal. Por lo anterior, se llegó a sugerir que “su dimisión se da por segura, ya que así lo confesó a los representantes obreros que se negaron a apoyar al Dr. Morones Prieto”, sin embargo, “el gobernador del estado declaró que nadie lo obligaría a renunciar” (El Porvenir, 27/02/1949, p. 9). Aunque no renunció, fue sistemáticamente excluido por el gobierno de Alemán, como se revisa más adelante.

Al año siguiente, en 1950, se estableció el Patronato Universitario, encabezado por miembros de la iniciativa privada, cuya misión fue allegar fondos para el desarrollo material de la institución (véase Morado, 2007; y Palacios, 2015). De acuerdo con De León (2000), estas acciones marcaron el fin de la tendencia nacionalista-revolucionaria que había mantenido la Máxima Casa de Estudios y el comienzo de su modelo “aristocratizante” (p. 102).

En este sentido, en los siguientes años se percibió una consistente oposición a la ideología comunista, el establecimiento de medidas que limitaron el número de estudiantes aceptados por facultades y escuelas, así como una creciente influencia empresarial a través del Patronato (De León, 2000). Morado (2007) concuerda con estas afirmaciones al señalar que la Universidad transitó hacia una tendencia moderada que se adaptó al modelo político sustentado por el régimen posrevolucionario, y orientó su funcionamiento a la creciente demanda originada por el sistema económico industrial de la localidad.

Raúl Rangel Frías estuvo íntimamente ligado con la institucionalización de la nueva Universidad desde posiciones clave: Jefe del Departamento de Acción Social Universitaria (1943-1949), con el fin de difundir las actividades culturales y artísticas en el estado; como rector (1949-1955) y gobernador del estado (1955-1961), cargos desde los cuales concretó el proyecto de la Ciudad Universitaria.

Por otro lado, cabe mencionar que la Universidad de Nuevo León también se convirtió en un espacio para el desarrollo de carreras públicas en el contexto posrevolucionario. De acuerdo con Hernández (2016), durante el apogeo del régimen priista, en los estados “se establecieron relaciones estrechas y muchas veces imposibles de identificar entre las instituciones de la vida pública y profesional”; esta politización llegó a tal grado que “prácticamente era lo mismo estar en las cámaras locales, las alcaldías, la administración gubernamental e, incluso, las universidades” (p. 102). De hecho, fue práctica común y hasta socialmente aprobada que un profesor universitario fuera también funcionario del gobierno y, por ende, priista pues estaba comprometido con el proyecto de desarrollo nacional.

Como se señaló anteriormente, Genaro Salinas Quiroga inició su carrera como catedrático en la Facultad de Derecho en 1934; más adelante, entre 1939 y 1940, fue presidente del Comité Regional del PRM en Nuevo León. Posteriormente, en 1950 el rector Raúl Rangel Frías lo nombró director interino de la Escuela de Bachilleres, y en 1953 el gobernador José Vivanco lo nombró definitivamente director, cargo que mantuvo hasta 1956. Durante la administración de Rangel Frías, 1955-1961, fue diputado local y suplió en varias ocasiones al gobernador como encargado de despacho; en 1969 fue elegido Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado (Salinas, 1987).

Al igual que Salinas Quiroga, Adrián Yáñez Martínez fue profesor en el Colegio Civil y en la Facultad de Derecho desde la década los cuarenta; posteriormente se volvió asistente de Rangel Frías cuando éste era jefe del Departamento de Acción Social Universitaria (1946-1949). A principios de los cincuenta comenzó a colaborar en el comité municipal del PRI en Monterrey y dejó la Universidad porque “me tuve que ir a [la ciudad de] México, me mandaron llamar para ir de orador a la campaña de don Adolfo Ruiz Cortines” (Martínez y Hernández, 2012, p. 18), labor también realizada en la presidencia de Miguel Alemán.

Por su parte, Roque González Salazar inició su trayectoria siendo estudiante dentro de la UNL en la organización de eventos de la Escuela de Verano y a mediados de los cuarenta comenzó a impartir cátedra en la Escuela de Bachilleres. Recibido como abogado, fue secretario particular del presidente estatal del PRI, Roberto A. Naranjo, entre 1954 y 1955, y ocupó otros cargos en los juzgados hasta 1957; en este último año fue secretario general de la UNL y en 1958, rector interino.

Sobre este último cargo refiere que llegó de manera circunstancial, pues el entonces rector, Ing. Roberto Treviño, aspiraba a convertirse en alcalde de Monterrey, pero el mandatario Rangel Frías se decidió por Rafael González Montemayor. Ante esta situación, Treviño presentó su renuncia a la rectoría empleando a Roque González como intermediario ante el gobernador; posteriormente, Rangel “me llamó para decirme que si aceptaba la renuncia del ingeniero Roberto Treviño […] y que yo era el rector, me da esa comisión” (en Martínez y Hernández, 2013, p. 14).

Concluida la encomienda, Roque González obtuvo diferentes becas para estudiar en el extranjero, guiado por Daniel Cosío Villegas durante la década de los sesenta; esta experiencia le permitió desenvolverse en el Servicio Exterior Mexicano hasta principios de los noventa. Así pues, González Salazar resalta que Rangel Frías representó un apoyo en su trayectoria: “él fue el gran protector que tuve por fortuna en los siguientes niveles” (2013, p. 12).

Entre los egresados universitarios se desarrollaron trayectorias más complejas en las que convergieron diferentes factores; destacan los casos de Raúl Rangel Frías y Eduardo Elizondo Lozano, quienes transitaron de la rectoría de la UNL a la gubernatura del estado en 1955 y 1967, respectivamente. En su momento, ambas selecciones fueron recibidas con suspicacia por los sectores tradicionales del PRI por tratarse de universitarios y carecer de una trayectoria política fuera de sus campos profesionales (Aviña, 2012). Sin embargo, contaban con un sólido respaldo más allá del partido.

Tanto Rangel como Elizondo se vincularon de forma cercana con la iniciativa privada, aumentando así su capital político. El primero se desempeñó como secretario del Banco Popular de Edificación y Ahorro S.A. (1946-1952), y Elizondo ocupó diferentes cargos en el Banco Regional del Norte, S.A., y en la Financiera Industrial, S.A. (1949-1967). Cabe mencionar que el director gerente del Banco Popular, donde laboró Rangel Frías, era Manuel L. Barragán -industrial del área refresquera-, y éste, a su vez, era suegro de Elizondo Lozano quien contrajo matrimonio con Laura Barragán Villarreal en 1946 (Barragán, 1968).

Más adelante, durante sus respectivas gestiones en la Universidad, ambos rectores lograron reducir las tensiones internas en la institución generadas por la radicalización de posturas ideológicas y las demandas estudiantiles y magisteriales. Ello se logró, por lo menos parcialmente, con la participación de la iniciativa privada en los proyectos materiales de la UNL; Barragán tuvo una presencia fundamental en este proceso como miembro del Patronato Universitario entre 1950 y 1967 (Barragán, 1968; DFS, 1969; De León, 2000). La estabilidad obtenida en la UNL les permitió a Rangel y a Elizondo, desde la rectoría, suficiente proyección política para ocupar la gubernatura.

Finalmente, ambos funcionarios lograron cierto consenso político local tras relacionarse con miembros de la élite nacional. Por su parte, Raúl Rangel Frías estuvo vinculado con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien continuó impulsando el proyecto de Ciudad Universitaria, y con el Secretario de gobernación, Ángel Carvajal, precandidato a la presidencia en 1958. En cuanto a Eduardo Elizondo, durante la década de los sesenta tuvo una importante asociación con Gustavo Díaz Ordaz, misma que fue muy bien vista por el sector empresarial de Monterrey cuando Elizondo ocupó la gubernatura (DFS, 1969, foja 10; Aviña, 2012).

Consideraciones finales

Como puede apreciarse, el contexto al término de la revolución implicó un largo proceso de institucionalización, mismo que tuvo impacto en aspectos tan fundamentales como la educación superior. En este sentido, la Universidad de Nuevo León es un claro ejemplo de dicha situación en, por lo menos, dos sentidos: por un lado, reflejó la dinámica sociopolítica imperante a nivel local, pues cada nuevo gobierno tuvo diferentes intereses ideológicos y políticos en el funcionamiento de la institución.

En segunda instancia, la Máxima Casa de Estudios del estado se volvió un centro formador de cuadros políticos que respondieron a las demandas de un cada vez más complejo sistema político. En otras palabras, la UNL comenzó a proveer de funcionarios profesionales al Estado posrevolucionario, los cuales desplegaron sus conocimientos en materia legal, educativa, administrativa y técnica para el desempeño de las actividades propias de la función pública. Sin embargo, la línea entre institución pública o política es muy tenue para el periodo estudiado, pero, a fin de cuentas, obedeció a un contexto específico.

**********

Semblanza

Luis Enrique Pérez Castro es Licenciado en Historia, Maestro en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mención honorífica en el Premio del Museo de Historia Mexicana tercera edición, categoría investigación (2018). Catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Campo de investigación: historia política siglo XX.

**********

Referencias

Aviña Reyes, J. A. (2012). La despedida de Rangel Frías. Memoria universitaria, 3(31), pp. 3-8.

Barragán, M. L. (1968). Fue por México. Fragmentos de una síntesis autobiográfica. Monterrey. Edición privada.

De León Garza, M. (2000). Las izquierdas y las derechas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey: UANL.

Dirección Federal de Seguridad (DFS). Informe sobre la investigación realizada en el medio social y político del estado de Nuevo León, por Ricardo Gómez, 15 de abril de 1969.

El Porvenir. El periódico de la frontera. Monterrey, varios años.

Elizondo, J. M. (2000). De historia y de política II: conferencias y artículos periodísticos. Monterrey: UANL.

Garza Guajardo, C. (Comp.) (1994). Raúl Caballero Escamilla: trayectoria y pensamiento. Monterrey, N.L.: OFICIO.

Hernández Rodríguez, R. (2016). Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional. México: El Colegio de México.

Martínez, J. G. (Comp.) (1993). Raúl Rangel Frías. Escritos juveniles 1929-1934. Monterrey: UANL.

Martínez Chapa, P. y Hernández, M. I. (2013). Lic. Roque González Salazar. Memoria universitaria, 4(41), 9-20.

_________________________________ (2012). Lic. Adrián Yáñez Martínez. Memoria universitaria, 3(31), 11-19.

_________________________________ (2011). Ing. César Lazo Hinojosa. Memoria universitaria, 2(13), 12-19.

Martínez Chapa, P., et al. (2012). Roque Yáñez Martínez. Memoria universitaria, 3(26), 3-9.

Morado Macías, C. (2007). Del proyecto socialista al de Unidad Nacional. Monterrey: UANL.

Ortiz Giancomán, Roberto (2014). Raúl Rangel Frías. Iconografía. Monterrey: FENL.

Palacios, B. (2015). Páginas sobre Arturo B. de la Garza. San Nicolás de los Garza: UANL.

Pérez Daniel, G. H. (2013). Historia política de Nuevo León. Hacia una historia de la esfera pública neolonesa. Monterrey: UANL-UACJ.

Rangel Frías, R. (1977). José Alvarado. El joven de Monterrey. Monterrey: UANL.

Robledo Ávalos, R. (Ed.) (2008). Juan Manuel Elizondo. Memorias. San Nicolás de los Garza: UANL.

Salinas Quiroga, G. (1987). Mi vida universitaria. Monterrey, N.L.: SE.