Por José Gabino Castillo Flores

[Universidad Autónoma de Coahuila]

El mestizaje es una de las constantes más profundas y determinantes de la historia humana. No se trata solo de un fenómeno cultural o social reciente, sino de un proceso biológico y evolutivo que ha acompañado a nuestra especie desde sus orígenes. Mucho antes de que existieran los conceptos modernos de nación, etnia o raza, los primeros grupos humanos ya interactuaban, se desplazaban y se mezclaban con otros homínidos, intercambiando no solo costumbres y herramientas, sino también material genético que sería decisivo para su supervivencia.

Este texto parte de una premisa central: el mestizaje no es la excepción, sino la norma que explica gran parte de nuestra capacidad de adaptación al entorno. Para sustentarlo, señalaremos primero cómo los encuentros y cruces entre Homo sapiens y otros homínidos, como neandertales y denisovanos, tema ampliamente comprobado y difundido en los últimos años (Green et al., 2010; Reich et al., 2010), aportaron variantes genéticas clave para resistir enfermedades, adaptarse a climas extremos y colonizar territorios desconocidos. En un segundo momento, usando recientes pruebas genéticas y posturas antropológicas argumentaremos que todos los seres humanos actuales somos mestizos, desechando la noción pseudocientífica de “razas puras”. Con el respaldo de estudios reconocidos, veremos cómo el racismo se sostiene sobre mitos y no sobre la realidad biológica. Finalmente, cerraremos con una reflexión sobre el papel del mestizaje como base de nuestra humanidad común, reivindicando la diversidad como fortaleza y rechazando las ideologías que, en distintos momentos de la historia, han intentado imponer jerarquías raciales (o basadas simplemente en el color de la piel) que la ciencia actual demuestra inexistentes y absurdas.

Evolución y mestizaje, una mirada desde la Historia

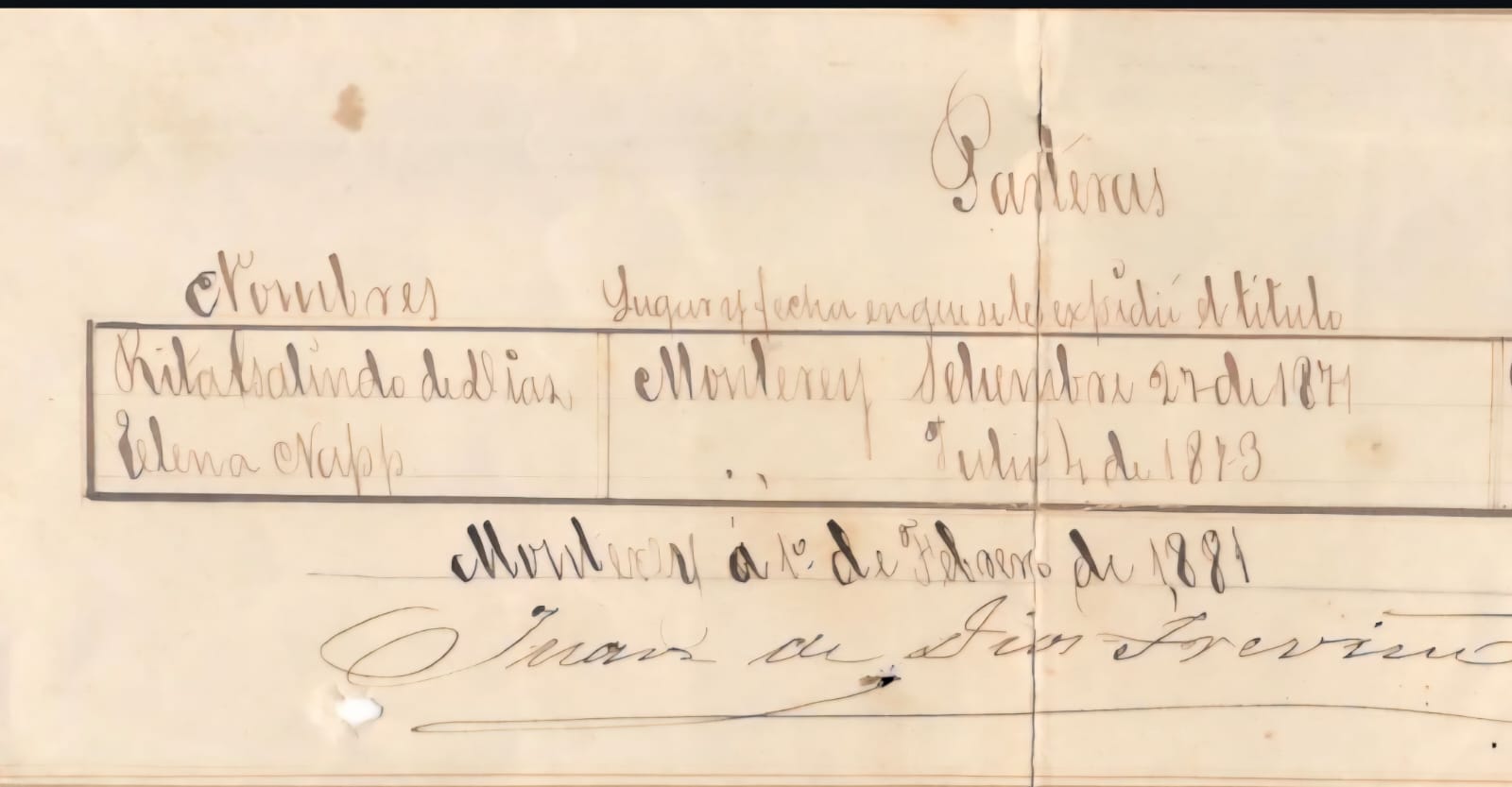

Para comprender la importancia del mestizaje en la historia humana es necesario retroceder hasta el momento en el que los primeros Homo sapiens abandonaron África. Este proceso, conocido como “salida de África”, no fue un viaje lineal ni un desplazamiento aislado. Aproximadamente, entre 65,000 – 47,000 años, distintos grupos de sapiens se expandieron hacia Eurasia, encontrándose con otras especies humanas que llevaban cientos de miles de años habitando esos territorios: los neandertales en Europa y el occidente de Asia, y más al este, los denisovanos, identificados recientemente a partir de restos hallados en la cueva de Denísova, en Siberia (Stringer & Galway-Witham, 2017).

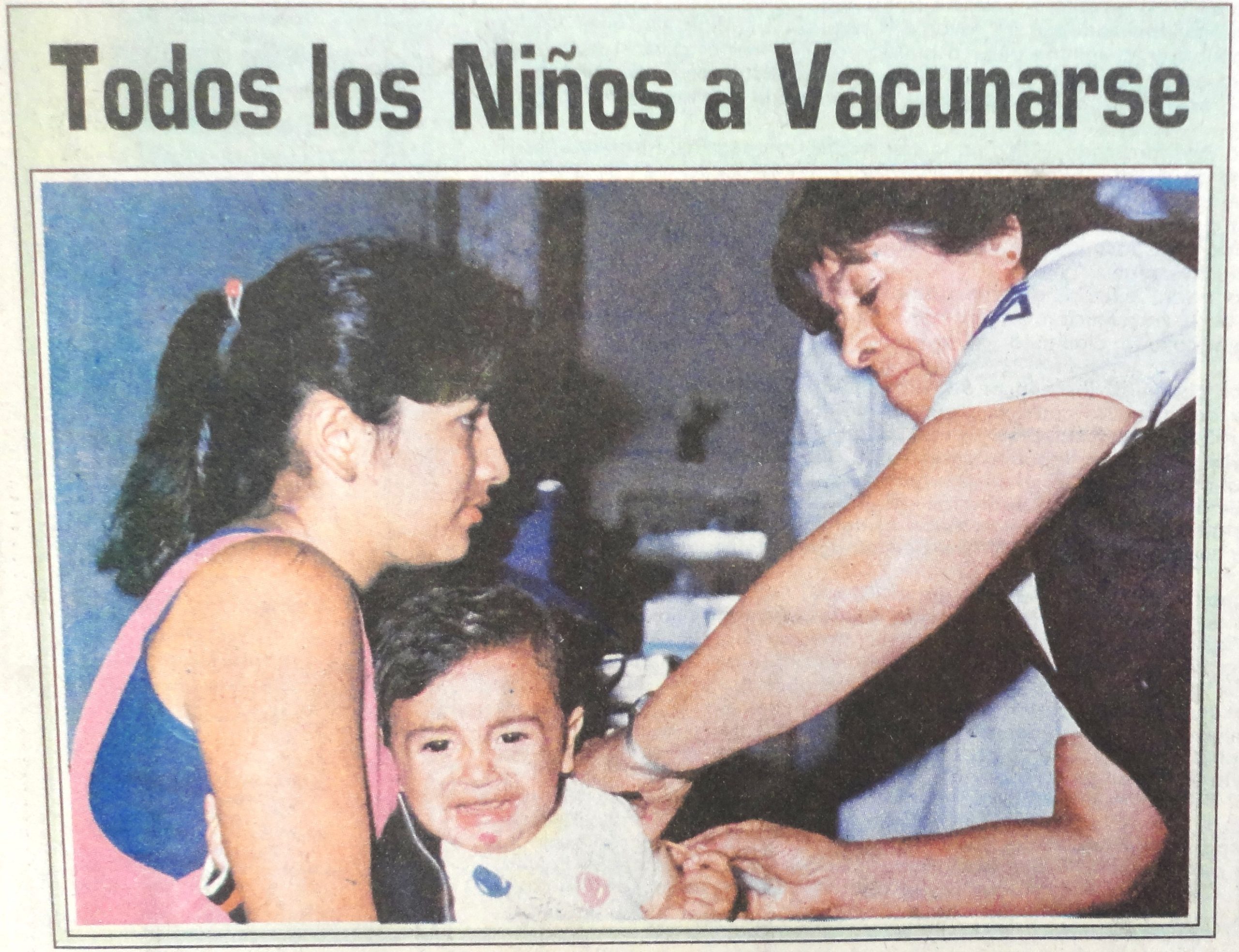

Lejos de mantenerse aislados, los sapiens se mezclaron con estas poblaciones. La evidencia genética es contundente: la mayoría de las personas fuera de África conserva entre un 1 % y un 4 % de ADN neandertal (Green et al., 2010). En las poblaciones de Oceanía y Melanesia, hasta un 6 % de su genoma proviene de los denisovanos (Reich et al., 2010). En África, aunque no existieran neandertales y denisovanos, también hubo mestizaje con linajes humanos arcaicos aún poco identificados (Hsieh et al., 2016). Esto ha derrumbado las viejas teorías de que existían grupos humanos “puros” o aquellas que hablaban del exterminio de otros grupos como una consecuencia del encuentro entre razas distintas. En este sentido podemos adelantar lo siguiente: si bien nuestra evolución se sostiene en la adaptación al medio por parte de los más fuertes, esta fortaleza hubiera sido imposible sin el mestizaje. Estos intercambios no fueron meros accidentes biológicos. A través del mestizaje, los sapiens incorporaron variantes genéticas que mejoraron su capacidad de adaptación. Hoy sabemos que algunos genes heredados de neandertales y denisovanos están asociados con la pigmentación de la piel, facilitando la regulación térmica en climas más fríos o más soleados. Otros están relacionados con el sistema inmunitario, permitiendo una respuesta más eficaz frente a patógenos desconocidos. Incluso hay evidencias de adaptaciones metabólicas, como la mayor tolerancia a dietas ricas en grasas en zonas polares o la capacidad de vivir en altitudes extremas, como en el caso de los tibetanos, cuya tolerancia a la baja presión de oxígeno (Huerta-Sánchez et al., 2014) está ligada a un gen de origen denisovano.

La imagen que surge de estos hallazgos es muy distinta a la que, durante décadas, dominó nuestra percepción de los seres humanos, pues se pensaba que cada especie había evolucionado de forma separada y que el contacto era mínimo. Hoy sabemos que hubo múltiples olas migratorias y sucesivos episodios de mestizaje. El mestizaje fue tan frecuente que se convirtió en un mecanismo evolutivo recurrente, ampliando la diversidad genética y con ella la resiliencia de la especie. En otras palabras, la supervivencia de los Homo sapiens no se explica únicamente por su capacidad cognitiva o tecnológica como se ha argumentado (volviendo a la idea del más fuerte), sino también por su apertura biológica a mezclarse con otros grupos humanos. Ese flujo genético, constante y repetido, no solo amplió nuestro patrimonio biológico, sino que cimentó una verdad que la genética contemporánea confirma (basta ver los resultados en las pruebas recientes de ADN): todos somos resultado de largos procesos de mestizaje.

Uno de los estudios más importantes en este sentido fue realizado por el genetista Richard Lewontin en 1972 (Lewontin, 1972), titulado The Apportionment of Human Diversity. Su conclusión fue contundente: la clasificación racial no tiene sentido biológico, y sostenerla perpetúa divisiones sociales y discriminación (algo que continúa hoy en día). Alan Goodman, antropólogo, sintetiza esta idea en un título provocador, “La raza es real, pero no es genética” (Goodman, 2000). Con ello señala que la raza existe como categoría social, con consecuencias políticas y culturales muy reales, pero sin sustento en diferencias genéticas profundas. En resumen, el racismo es profundamente político y social pero no biológico. En 2019, la Declaración de Jena (Jena Declaration, 2019), firmada por investigadores de genética, evolución y antropología, reforzó este consenso científico, “el concepto de raza es el resultado del racismo, no su fundamento”. El documento subrayó que no existen genes exclusivos de una “raza” ni límites genéticos que separen poblaciones humanas de manera tajante. Por lo tanto, todo pensamiento contrario, no es sino un ataque explícito a la dignidad y la igualdad humanas.

Más allá de los estudios genéticos, la Arqueología y la Historia confirman que los contactos entre pueblos han sido la norma en diversos temas como la construcción de rutas comerciales, migraciones por cambios climáticos, invasiones, alianzas matrimoniales, diásporas forzadas o voluntarias, etcétera. Cada uno de estos procesos dejó huellas culturales y genéticas. Ninguna población humana, por aislada que parezca, es “pura”, no importa cuánto lo desee. El racismo, por tanto, no encuentra apoyo en la biología ni en la historia humana. Basar prejuicios en características superficiales como el color de la piel ignora que este rasgo es el resultado de adaptaciones ambientales y no de diferencias esenciales. La piel oscura evolucionó para proteger contra la radiación ultravioleta (Jablonski & Chaplin, 2010) en zonas cercanas al Ecuador, la piel clara, para optimizar la síntesis de vitamina D en latitudes altas. Ambos extremos —y todos los tonos intermedios— son respuestas evolutivas funcionales, no indicadores de jerarquías humanas. En síntesis, el mestizaje no es una anomalía sino la base sobre la que se ha construido la humanidad. Rechazarlo o negarlo no sólo es científicamente erróneo, sino que perpetúa divisiones que carecen de sentido en el mundo contemporáneo donde los avances en genética son contundentes en esta materia. Dudarlo, no es muy distinto a ser terraplanista.

A modo de conclusión

A lo largo de la historia moderna, especialmente en el siglo XIX, se intentó dar una “base científica” a las divisiones raciales. Influenciados por el auge del positivismo y las teorías evolucionistas mal interpretadas (Stepan, 1982), algunos pensadores y políticos defendieron la idea de que la humanidad podía clasificarse en razas. Se construyeron tipologías físicas que medían cráneos, narices y estaturas para “probar” supuestas diferencias innatas de inteligencia o moralidad. Estas ideas, profundamente sesgadas y carentes de rigor real, se integraron en proyectos coloniales y en políticas excluyentes. El siglo XX llevó estas teorías a su expresión más extrema con el nazismo. El régimen de Adolf Hitler convirtió la noción de “pureza racial” en un pilar ideológico y político, que persiguió a millones de personas bajo la premisa de que eran biológicamente “inferiores”. El Holocausto fue la consecuencia más trágica de esta pseudociencia aplicada al poder y un recordatorio de que las ideas erróneas sobre la raza no solo distorsionan la verdad, sino que matan.

El racismo se alimenta de simplificaciones engañosas, y una de las más persistentes es asociar el color de piel con valor, inteligencia o “pureza”. La ciencia moderna muestra que la pigmentación es el resultado de un solo factor principal que es la melanina, un pigmento que actúa como protector solar natural, no hay jerarquía en esta adaptación.

Persistir en la discriminación por color de piel o por la noción de “raza (no hay que olvidar lo que pasa hoy día en Gaza, en Estados Unidos y en África, por poner solo unos ejemplos) es ignorar que se trata de una característica superficial, adaptativa y biológicamente irrelevante para definir la valía de una persona. La historia demuestra que estas distorsiones han justificado esclavitud, segregación, genocidio y desigualdad. Por eso, hablar de “pureza racial” es también éticamente peligroso porque abre la puerta a políticas y violencias que la humanidad ha prometido no repetir, pero que todavía hoy resisten en discursos y prácticas cotidianas en casi todos los países. Celebrar el mestizaje es reconocer que no existen líneas puras que nos separen, sino una red continua que nos conecta. La ciencia y la Historia lo demuestran, la diversidad humana no es un problema que resolver, sino un patrimonio común que debemos proteger.

*

*

*

Semblanza

José Gabino Castillo Flores. Doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Perfil PRODEP. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado “Historia regional y cultural”.

*

*

*

Bibliografía

Goodman, A. H. (2000). Why genes don’t count (for racial differences in health). American Journal of Public Health, 90(11), 1699–1702. https://doi.org/10.2105/AJPH.90.11.1699

Green, R. E., Krause, J., Briggs, A. W., et al. (2010). A draft sequence of the Neandertal genome. Science, 328(5979), 710-722. https://doi.org/10.1126/science.1188021

Hsieh, P., Woerner, A. E., Wall, J. D., et al. (2016). Model-based analyses of whole-genome data reveal a complex evolutionary history involving archaic introgression in African populations. Genome Research, 26(3), 291–300. https://doi.org/10.1101/gr.196634.115

Huerta-Sánchez, E., Jin, X., Asan, Bianba, Z., et al. (2014). Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA. Nature, 512(7513), 194–197. https://doi.org/10.1038/nature13408

Jablonski, N. G., & Chaplin, G. (2010). Human skin pigmentation as an adaptation to UV radiation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(Supplement_2), 8962–8968. https://doi.org/10.1073/pnas.0914628107

Jena Declaration. (2019). There is no biological basis for race. Friedrich Schiller University Jena. https://www.uni-jena.de/en/jena-declaration

Lewontin, R. C. (1972). The apportionment of human diversity. Evolutionary Biology, 6, 381–398. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9063-3_14

Reich, D., Green, R. E., Kircher, M., et al. (2010). Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia. Nature, 468(7327), 1053–1060. https://doi.org/10.1038/nature09710

Stepan, N. L. (1982). The idea of race in science: Great Britain 1800–1960. London: Macmillan.

Stringer, C., & Galway-Witham, J. (2017). On the origin of our species. Nature, 546(7657), 212–214. https://doi.org/10.1038/546212a