Por Kassandra Donají Sifuentes Zúñiga

Introducción

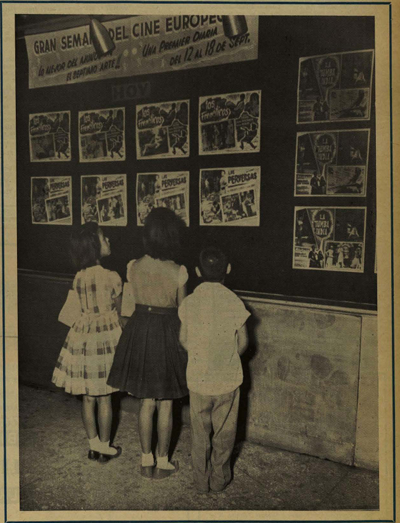

Desde su invención el cine ha sido considerado tanto una forma de arte como una industria de consumo, pero su influencia trasciende el ámbito de ocio. Lejos de ser un medio de entretenimiento masivo, el cine se configura como un espacio social complejo. En sus distintos formatos de exhibición, desde las salas de cine hasta las plataformas de streaming, no solo se limita a proyectar imágenes y narrativas, sino que también actúan como sitios donde se construyen y negocian identidades colectivas, reforzando o redefiniendo estructuras sociales en los cuales se reflejan las dinámicas de poder que caracterizan a una sociedad. En este sentido, el cine se convierte en un espacio donde no solo se experimenta una obra artística, sino que también se participa de un proceso social cargado de significados culturales y sociales reflejados en los diversos públicos cinematográficos.

El estudio de los públicos cinematográficos, aunque relevante, ha sido históricamente limitado por enfoques que se centran únicamente en sus elecciones y hábitos de consumo, como los géneros preferidos, la cantidad de películas vistas o la frecuencia con la que asisten al cine. Estos enfoques, aunque interesantes, no logran captar la complejidad ni la profundidad de las experiencias colectivas que emergen en los espacios de socialización que el cine propicia. Asistir al cine no se limita a ver una película, sino que constituye una experiencia rica en significados, que no es ni neutral ni homogénea. Cada espectador llega a la sala con un bagaje social, lo que da lugar a interacciones, comportamientos y valores compartidos que permiten la convivencia dentro de ese espacio de exhibición.

El presente estudio tiene como objetivo analizar el cine como un espacio de lucha simbólica en el que los públicos cinematográficos se posicionan de acuerdo con su habitus, así como de un capital cultural y económico, manifestando y reforzando las estratificaciones sociales y culturales. El texto se divide en dos secciones: la primera reflexiona sobre el origen de los estudios de Bourdieu y la repercusión de estos en Latinoamérica con el propósito de explorar cómo su corpus teórico puede aplicarse a diferentes estructuras sociales, como las de México. En la segunda sección, se reflexiona sobre cómo algunos conceptos propuestos por Bourdieu, como campo, habitus, capitales, gustos y distinción, pueden ser aplicados para estudiar a los públicos.

La teoría sociológica de Pierre Bourdieu ofrece un marco conceptual adecuado para comprender las dinámicas que operan en el campo cinematográfico donde el habitus y los capitales influyen en las elecciones de los públicos, desde los formatos de exhibición hasta los comportamientos y valores que se desarrollan en esos espacios. Este proceso revela una distinción entre los diversos públicos que conforman el subcampo, subrayando y perpetuando las desigualdades existentes en la sociedad.

Esta segmentación de públicos y la forma en que cada grupo se posiciona dentro del subcampo cinematográfico pone de manifiesto cómo el cine, más allá de ser un medio de entretenimiento, se convierte en un reflejo de las estructuras sociales que lo configuran. Así, el cine no solo actúa como un espacio de consumo cultural, sino como un terreno donde se negocian y refuerzan las jerarquías sociales y culturales presentes en la sociedad.

- Contextos, usos y apropiaciones de la teoría de Bourdieu en América Latina

La teoría sociológica de Pierre Bourdieu surgió en la Francia de la posguerra, un periodo marcado por reformas estructurales en el sistema educativo, modernización industrial y profundas tensiones sociales. Aunque se promovía la democratización de oportunidades, el sistema educativo francés, por ejemplo, demostró ser incapaz de romper con las desigualdades estructurales, pues factores de la trayectoria, como el capital cultural y económico, influyeron directamente en el desempeño académico y movilidad social (Steiche, 2002; Starkei, 2005). Este contexto de crisis, agudizado por los movimientos sociales de 1968, como el mayo francés, propició el desarrollo de una crítica sociológica que buscaba superar tanto el estructuralismo ortodoxo como el marxismo dogmático (Steichen, 2002).

En este marco, Bourdieu elaboró un cuerpo teórico centrado en los conceptos de campo, habitus, capital y distinción, que le permitió explicar cómo las prácticas sociales y culturales reproducen las desigualdades. Aunque sus estudios se centraron inicialmente en el contexto francés, particularmente en los ámbitos educativo, artístico y cultural, sus categorías teóricas ofrecen una gran flexibilidad analítica que permite su reinterpretación aplicación en otros contextos, siempre que se adapten a las particularidades sociales, políticas e históricas de cada sociedad (Suárez, 2021).

En América Latina, la recepción de su obra ha sido diversa. Según Barangel (2009), países como Argentina y Brasil han tenido una influencia significativa del pensamiento de Bourdieu, aunque con enfoques distintos. En Argentina, su teoría fue incorporada principalmente desde un enfoque epistemológico, mientras que en Brasil se adoptó de manera más aplicada y orientada a la investigación empírica (Barangel 2009). Ambos casos estuvieron influenciados por factores como la institucionalización de las ciencias sociales y los contextos políticos, que demandaron marcos analíticos capaces de explicar la reproducción social. En México, Suárez (2021) identifica tres fases en la recepción de la obra de Bourdieu:

- Fase epistemológica (1970): Coincide con la institucionalización de la sociología y la difusión de El oficio del sociólogo (1977).

- Fase de expansión (1980): Se intensifica la circulación de teorías europeas, incluyendo a Luhmann y Habermas, al tiempo que académicos como Néstor García Canclini comenzaron a traducir y reinterpretar los conceptos de Bourdieu en contextos diferentes al francés, particularmente en los estudios culturales y de consumo.

- Fase de consolidación (desde 2000): Tras la muerte de Bourdieu en 2002, su obra fue homenajeada y se fortaleció su presencia en instituciones académicas. Se intensificaron las traducciones, publicaciones y eventos en torno a su pensamiento.

La pertinencia de la teoría de Bourdieu en México, radica en la persistencia de desigualdades estructurales, particularmente educación en la relación entre poder político y élites económicas. Estas condiciones han convertido sus categorías analíticas en herramientas eficaces para estudiar fenómenos como la reproducción social, el acceso desigual a la cultura y la segmentación simbólica de los públicos (Cerón Martínez, 2016).

Autores como Rosas Mantecón (2017) han aplicado esta perspectiva al análisis del campo cinematográfico mexicano, mostrando cómo el acceso al cine y la circulación por espacios culturales están profundamente marcados por diferencias de clases, trayectorias de vida y disposiciones heredadas. Así, el pensamiento de Bourdieu no solo permite examinar estructuras macro de poder, sino también prácticas cotidianas como asistir al cine, entendidas como formas de distinción social que refuerzan, incluso de forma simbólica, las jerarquías existentes.

- El campo cinematográfico desde la perspectiva de Bourdieu

Como señala Velasco (2019), uno de los mayores aportes de Bourdieu radica en la capacidad para explicar cómo los sistemas educativos actúan como mecanismos institucionalizados de reproducción del orden social, el cual está marcado por la diferenciación sociocultural. Esta reproducción se sostiene en la distribución desigual del capital cultural y simbólico, lo que a su vez influye en las formas de identificación y relación entre los miembros de los diferentes grupos sociales (p. 419).

Esta contribución teórica permitió a Bourdieu construir un corpus conceptual sólido que permite estudiar otros problemas para entender a las sociedades modernas. Cerón (2016) afirma que Bourdieu y su obra no están exentos de la práctica de ser leídos parcialmente, y más cuando se sabe que fue un autor prolífico en extremo, abarcador versado en los diversos niveles de producción de conocimiento (a nivel empírico-temático investigó desde temas educativos hasta profundos análisis sobre el Estado, pasando por el arte, los museos, la vivienda, la dominación masculina, la dominación simbólica, entre otros; a nivel teórico-instrumental disertaba sobre cuestiones teóricas profundas y de métodos y técnicas de investigación; y a nivel metateórico, haciendo fuertes discusiones sobre las prácticas científicas), lo que le ha llevado a ser multicitado (p. 193).

Como se señaló anteriormente, el cine no queda fuera del alcance de su marco teórico. Al tratarse de un campo social específico, el cinematográfico puede ser analizado desde la lógica bordieusiana como un espacio constituido por relaciones estructuradas entre actores sociales, quienes ocupan distintas posiciones y poseen diferentes tipos de capitales. Este campo no se limita a la producción y exhibición de películas, sino que incluye también las prácticas de distribución, consumo y recepción que lo atraviesan. Tal como lo explica Bourdieu (2012), los campos sociales están definidos por el capital, que no se limita al capital económico, sino que incluye el capital cultural, social y simbólico que los actores movilizan dentro de ellos (p. 305).

En el campo cinematográfico los públicos no constituyen una masa homogénea sino que se organizan en subcampos diferenciados, estructurados según sus disposiciones culturales, niveles de capital y formas específicas de consumo. Esta segmentación responde a una lógica de distinción simbólica que clasifica los gustos y prácticas de los espectadores. Así, se configuran circuitos diversos: desde el cine comercial o popular, asociado comúnmente a públicos de clases sociales medias o bajas, con menor capital cultural, hasta el cine de autor, experimental o de festivales, frecuentado por sectores sociales con mayor capital cultural y simbólico.

La jerarquización de estos públicos refleja no sólo diferencias de gusto, sino también de desigualdades estructurales en el acceso a la cultura. Tal como lo plantearía Bourdieu, estas preferencias no son elecciones individuales neutrales, sino prácticas sociales condicionadas que expresan y reproducen las posiciones sociales de los agentes dentro del campo. Asistir a una sala comercial, a una cineteca, o a un festival internacional, no implica únicamente consumir una película, sino también participar en una lógica de diferenciación simbólica, donde se valida un tipo de capital y se deslegitima otro.

Dentro del subcampo de los públicos cinematográficos, conceptos centrales de la teoría de Bourdieu, como habitus, resultan fundamentales para entender cómo los individuos se relacionan con el cine. El habitus se refiere a las disposiciones adquiridas a lo largo de la vida que guían nuestras percepciones, elecciones y comportamientos. Es un esquema mental construido socialmente en el que inciden la herencia cultural del individuo, su historia individual y social, y su origen social de cuna. En otras palabras, los habitus son construcciones sociales vedadas que direccionan formas de ser, pensar y actuar (Ocampo García y Andrade López, 2019, p. 2-3).

En este sentido, el gusto cinematográfico, lejos de ser una preferencia libre o espontánea, se configura como una práctica cultural que refleja la posición social del espectador. Tal como lo plantea Bourdieu (2012) en La distinción (1979), las prácticas de consumo, incluidos los gustos cinematográficos, no son meras elecciones individuales, sino que están condicionadas por el capital cultural de cada individuo (p. 267).

Bourdieu (2012) señala que el gusto actúa como un sistema de enclasamiento constituido por los condicionamientos asociados a una condición situada en una posición determinada en el espacio de condiciones diferentes, rige las relaciones con el capital objetivado, con este mundo de objetos jerarquizados y jerarquizantes, que contribuyen a definirlo al permitirle realizarse al especificarse (p. 271).

Esta relación entre el habitus y las elecciones cinematográficas también se refleja en formas de comportamientos dentro de los espacios de exhibición. La experiencia del cine no se limita a la selección de una película, sino que también implica una serie de prácticas sociales compartidas que varían según los públicos y el espacio social. A esta dimensión relacional de las prácticas, el sociólogo Georg Simmel denomina acción recíproca. Según Simmel (2002) el individuo está determinado en toda su esencia y todas sus manifestaciones por vivir bajo el efecto recíproco del actuar con otros seres humanos, por la circunstancia de vivir en acción recíproca con otros (pp. 33-34). Como retoma Ovares (2018), estas acciones mutuas están determinadas por instintos y fines sociales que emergen en el proceso de interacción.

El cine no es solo un acto individual, sino que se configura como un acto social en el que los públicos intercambian significados y crean una experiencia colectiva que está mediada por su habitus compartido. Las interacciones entre los asistentes pueden verse como una forma de acción recíproca, en la que se intercambian opiniones y se refuerzan gustos. Se genera una experiencia social en la que el habitus de los individuos se manifiesta y se refuerza en la interacción con otros que comparten valores y actitudes similares hacia el cine. Por ejemplo, en el caso de las salas de cine de arte o cineclubes, los espectadores comparten no solo una película, sino una actitud cultural y simbólica que refuerza su posición dentro de un determinado subcampo de los públicos.

La segmentación de los públicos cinematográficos y la forma en que se posicionan dentro del subcampo evidencian que el cine, lejos de ser un simple medio de entretenimiento, es un reflejo de las estructuras sociales. Como señala Bourdieu (2012) el habitus es simultáneamente “el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento (principium divisionis) de esas prácticas. Es decir, el habitus no sólo produce prácticas culturales que pueden clasificarse socialmente, sino que también permite a los individuos evaluar, apreciar y jerarquizar dichas prácticas a través del gusto (p. 200).

Esta doble función del habitus permite entender cómo los públicos cinematográficos desarrollan preferencias que no son meramente individuales, sino que responden a disposiciones sociales construidas. Así, el gusto cinematográfico, como cualquier otra forma de gusto cultural, funciona como un marcador de clase. Los estilos de vida se configuran a partir de un sistema de distinciones que separan lo legítimo de lo vulgar.

Bourdieu (2012) sostiene que los gustos obedecen así a una especie de ley de Engel generalizada: lo que para los sectores sociales con menor capital cultural resulta inaccesible o incluso incomprensible, se convierte en consumo común para los sectores más altos, quienes a su vez buscan nuevas formas de distinción a través de consumos más sofisticados o exclusivos. Así, lo que una vez fue un lujo se trivializa, y surge una nueva frontera simbólica del “buen gusto” (p. 291).

El cine se convierte en un terreno donde no solo se consumen imágenes, sino que se construyen y negocian significados sociales, culturales y políticos. Las preferencias por ciertos géneros, formatos o espacios de exhibición, no solo expresan diferencias estéticas, sino que reproducen jerarquías sociales y distinciones de clase.

Por otro lado, la irrupción de nuevas formas de exhibición, como las plataformas de streaming, ha modificado parcialmente el acceso a la oferta cinematográfica y ha reconfigurado el subcampo de los públicos. Si bien estas plataformas han facilitado la disponibilidad de contenidos diversos para audiencias más amplias, esta “democratización” es relativa. Como advierte el sociólogo David Hesmondhalgh (2013), las plataformas de streaming no eliminan las desigualdades de consumo cultural, ya que sus lógicas de funcionamiento reproducen patrones de consumo que favorecen ciertos productos sobre otros.

Conclusión

El cine puede ser comprendido no sólo como una manifestación artística o un medio de entretenimiento, sino como un campo cultural donde se reproducen, legitiman y disputan relaciones de poder simbólico. A través del análisis de categorías como habitus, capital cultural, gusto y distinción, es posible revelar cómo las prácticas de consumo cinematográfico están profundamente marcadas por las posiciones sociales de los públicos, configurando un espacio de lucha simbólica en el que se expresan y perpetúan las jerarquías sociales.

Este fenómeno de segmentación de públicos, ya sea en las salas de cine tradicionales, festivales o plataformas digitales, pone en evidencia que los gustos no son elecciones neutrales, sino el resultado de trayectorias sociales diferenciadas. A pesar de los avances de la industria, la desigualdad persiste. La participación en el campo cinematográfico sigue siendo diferencial, mediada por disposiciones sociales que organizan las formas de ver. Entender este campo desde la teoría de Bourdieu permite no solo analizar las prácticas culturales, sino también cuestionar críticamente los mecanismos que sostienen la estratificación social en el consumo cultural contemporáneo.

*

*

*

Semblanza

Kassandra Donají Sifuentes Zúñiga es licenciada en Historia y Estudios de Humanidades, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctorante en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro de la Red Internacional de Investigadores sobre Cine Latinoamericano (RICiLa), de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA) y del Seminario Permanente de Teoría y Análisis Cinematográfico (SEPANCINE). Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural «Israel Cavazos Garza» (2018). Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.N.L.

*

*

*

Referencias

Baranger, D. (2009). Bourdieu en América Latina. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

Bourdieu, P. (2012). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Taurus.

Cerón Martínez, A. U. (2016). El uso de conceptos teóricos de Pierre Bourdieu en la investigación educativa en México. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, (71), 192-208. En L. Gómez Encinas (Ed.), Aposta. Revista de Ciencias Sociales. Móstoles, España.

Hesmondhalgh, D. (2013). The Cultural Industries. SAGE Publications.

Ocampo García, J. E., & Andrade López, L. E. (2019). El Habitus como mecanismo de configuración de trayectorias escolares e institucionales. En Memorias del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, COME. Recuperado de https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/3188.pdf

Ovares Sánchez, C. (2018). La sociología de Georg Simmel y el ‘capital social’: La confianza como fuerza socializadora. Revista Reflexiones, 97(2), 23-34. Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales.

Rosas Mantecón, A. (2017). Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. Editorial Gedisa.

Simmel, Georg. (2002). Cuestiones fundamentales de Sociología. Madrid: Gedisa.

Starkie, E. G. (2006). Evolución de la política educativa francesa: de la igualdad a la diversidad. Revista Complutense de Educación, 16(2), 415-438. https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0505220415A

Steichen, R. J. (2002). Pierre Bourdieu, una perspectiva sociológica singular. Revista ABRA, 22(31), 93-100.

Suárez, H. J. (2021). Los rostros de Pierre Bourdieu en América Latina. SOC-FCS-IDIS Temas Sociales, (49), 120–137. Recuperado de https://ojs.umsa.bo/ojs/index.php/soc_idis_ts/article/view/133

Velasco Peña, G. C. (2016). Los procesos de reformas educativa y curricular: Aportes para su comprensión desde la teoría de Pierre Bourdieu. Cambios y Permanencias, (7), 419–451. Recuperado de https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7056