Por Arnoldo David Diaz Tamez

Introducción

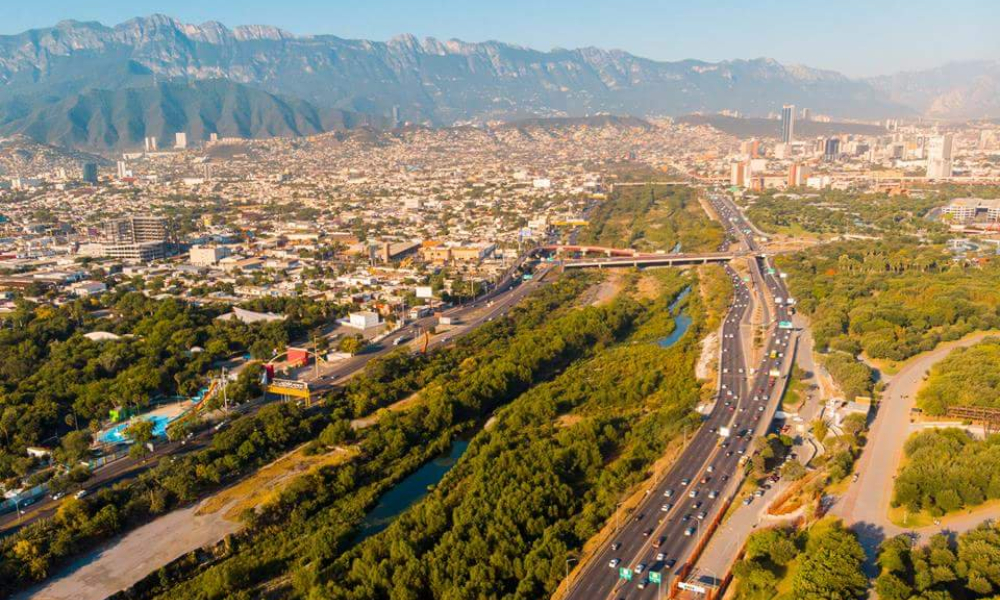

La historia de Monterrey es la historia de su relación con el agua. Este recurso no solo ha sido el pilar de su desarrollo industrial y urbano, sino también un persistente campo de disputa social que refleja las desigualdades estructurales de la ciudad (Sifuentes, 2002). Desde la centralización de su gestión en el siglo XIX hasta las grandes obras hidráulicas del siglo XX, las políticas hídricas han tendido a priorizar los intereses económicos y los proyectos de modernización, a menudo en detrimento de las comunidades periféricas y los ecosistemas locales (Peña Ramírez, 2012; Sheridan, 2010). Ante este panorama, han emergido movimientos sociales que, en distintos momentos y con diferentes estrategias, han desafiado los modelos de exclusión y han construido narrativas de resistencia para reivindicar el agua como un bien común.

El presente artículo analiza la evolución de estas luchas a través del contraste de dos casos emblemáticos, argumentando que ha ocurrido una transformación fundamental en el repertorio de acción colectiva. El primer caso se centra en las movilizaciones del Frente Popular Tierra y Libertad en la década de 1980, una lucha de base territorial caracterizada por la acción directa y la confrontación para exigir el acceso a servicios básicos (Bennett, 1996). El segundo examina al movimiento contemporáneo #UnRíoEnElRío, cuya defensa del río Santa Catarina se articula a través de una estrategia híbrida que combina el uso de las herramientas de participación ciudadana con un amplio esfuerzo de educación ambiental en redes sociales y en el territorio (Osorno-Córdova, 2024).

A través del análisis comparativo de ambos movimientos, este trabajo demostrará cómo el repertorio de la resistencia hídrica en Monterrey ha transitado de un modelo basado en la cohesión vecinal y la resistencia civil a la integración de herramientas legales, mediáticas y, de manera crucial, estrategias de educación ambiental que han contribuido a crear una nueva conciencia ambiental en la ciudad. Para ello, primero se establecerá un breve marco conceptual, seguido del análisis de cada caso y una discusión comparativa que evidenciará las continuidades y rupturas en la larga disputa por el agua en la ciudad.

Los repertorios de la acción colectiva

Para analizar la transformación de las luchas sociales por el agua en Monterrey, es necesario adoptar un lente teórico que permita comprender cómo y por qué cambian las formas de protesta. El concepto de repertorio de acción colectiva, acuñado por el sociólogo Charles Tilly, resulta fundamental. Tilly (1986) define los repertorios como el conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejecutadas por un grupo social para presentar sus demandas.

No se trata de un menú infinito de opciones, sino de un conjunto de estrategias conocidas y culturalmente resonantes en un momento histórico específico, como las huelgas, las barricadas, las peticiones o, más recientemente, las campañas digitales. Este repertorio no es estático; se transforma lentamente, a medida que viejas tácticas caen en desuso y nuevas formas de acción son inventadas y adoptadas.

Sin embargo, la elección de tácticas dentro de un repertorio no es un mero cálculo estratégico; pues está profundamente moldeada por las narrativas que dotan de sentido a la lucha. En este sentido, el concepto de justicia hídrica es crucial, pues la manera en que un grupo define la injusticia —ya sea como la falta de acceso a un servicio básico o como la degradación de un ecosistema— determina el tipo de acción que se considera legítima y efectiva (Harvey, 2006). A su vez, estos repertorios se nutren de la memoria colectiva de las comunidades (Halbwachs, 1950). Las experiencias de luchas pasadas, transmitidas a través de relatos y conmemoraciones, informan las estrategias del presente, creando un legado de resistencia que influye en las decisiones y acciones de las nuevas generaciones.

Dos épocas, dos formas de lucha

La disputa por el agua en Monterrey ha sido una constante, pero los modos de librarla se han transformado radicalmente. El contraste entre las movilizaciones populares de la década de 1980 y el activismo socioambiental del siglo XXI revela un cambio profundo en el repertorio de acción colectiva, en las narrativas movilizadoras y en la relación de los ciudadanos con el Estado y el territorio.

La lucha desde el territorio: el Topo Chico en los años 80

En el Monterrey de los años setenta y ochenta, el crecimiento urbano acelerado y desigual empujó a miles de personas hacia la periferia. En las faldas del Cerro del Topo, un movimiento popular de migrantes campesinos y clases trabajadoras, a menudo organizados por estudiantes maoístas, fundó colonias como Tierra y Libertad y San Cosme ante la ausencia de políticas de vivienda asequibles (Vellinga, 1988).

Estos asentamientos, considerados ilegales, fueron sistemáticamente excluidos de los servicios públicos, sufriendo una crónica precariedad hídrica. La paradoja era brutal: mientras la Compañía Topo Chico explotaba industrialmente los manantiales del cerro (Guardado, 2018), las comunidades aledañas carecían del líquido vital, obligándoles a desarrollar mecanismos de autogestión y resistencia (Arenal, 1999).

El repertorio de este movimiento estaba anclado en la acción directa y la confrontación. Ante la indiferencia de las autoridades, los vecinos pasaron de las protestas individuales a la organización colectiva masiva (Bennett, 1988). Una de sus tácticas más efectivas fue el secuestro de camiones repartidores de agua y de pipas, una acción que interrumpió la precaria logística estatal, generando un efecto dominó que catalizó en nuevas protestas (Bennett, 1988). A estas acciones se sumaban los bloqueos de avenidas principales y las marchas que llevaban la demanda desde la periferia hasta el corazón del poder político en el centro de la ciudad. Su lucha era una irrupción física en el orden urbano que los marginaba.

Este movimiento tuvo un indiscutible protagonismo femenino. Las mujeres, identificándose como amas de casa, lideraron muchas de las protestas, argumentando que la falta de agua era un ataque directo a la sostenibilidad de la vida cotidiana y la dignidad de sus familias (Bennett, 1996; Arenal, 1999). La icónica protesta de 1978, en la que lavaron ropa en las fuentes del Palacio de Gobierno, es un ejemplo elocuente de cómo transformaron una tarea doméstica en un potente acto político (Bennett, 1988). Su narrativa no era abstracta, pues se basaba en el derecho a existir y a tener condiciones de vida dignas, convirtiendo la lucha por el agua en un símbolo de cohesión comunitaria y justicia social elemental.

Nuevas estrategias en la defensa del territorio: #UnRíoEnElRío

Cuatro décadas después, el conflicto por el agua resurgió en un contexto muy diferente. La severa crisis de abastecimiento de 2022 generalizó lo que antes era exclusivo de las periferias, la falta del vital líquido en el día a día. Este evento generó una conciencia generalizada sobre la vulnerabilidad hídrica.

Un año después en julio de 2023 se presentó un plan gubernamental para desmontar la vegetación del río Santa Catarina, un ecosistema que se había regenerado notablemente tras el huracán Alex de 2010 y que albergaba una considerable biodiversidad (Fundación FEMSA, 2018; Naturalista México, en El Horizonte, 2023). Esta acción gubernamental, justificada como una medida de prevención de riesgos, fue percibida como un ecocidio y catalizó la formación de #UnRíoEnElRío, una coalición que en un principio albergó a treinta y dos colectivos e individuos que veían en el río un territorio vivo y por ello digno de defensa.

El repertorio de este movimiento es híbrido y combina de manera estratégica lo digital con lo presencial. Por un lado, la educación ambiental digital ha sido clave. Los recursos educativos que ha generado #UnRíoEnElRío o que se han creado alrededor de su experiencia, han funcionado como el principal articulador de una red de apoyo que trasciende fronteras geográficas. A través de redes sociales, se difundió información científica, se contrarrestó la narrativa oficial del riesgo y se movilizó a la ciudadanía para emprender acciones legales (Osorno-Córdova, 2024). Esta estrategia digital fue fundamental para lograr victorias concretas, como la obtención de amparos que suspendieron el desmonte y la realización de una audiencia pública para debatir el proyecto (ABC Noticias, 2023a; Animal Político, 2023).

Por otro lado, el movimiento implementó una sofisticada educación ambiental presencial, diseñada para reconstruir el vínculo afectivo de la población con el río. La iniciativa “Conecta con el Río” es el ejemplo paradigmático, ofreciendo actividades como senderismo, círculos de diálogo, avistamiento de aves y monitoreo de la biodiversidad (Carmona & Valdez, entrevista, 2025). El objetivo de esta pedagogía del territorio es transformar la percepción del río, de un río seco a un patrimonio biocultural vivo.

Un testimonio recogido en estas actividades, es el de una adulta mayor que se conmovió hasta las lágrimas al recordar las visitas a un río en su infancia, demuestra el poder de esta estrategia para conectar memoria, bienestar emocional y naturaleza, forjando una comunidad de defensores anclada en la experiencia corporal y afectiva (Carmona & Valdez, entrevista, 2025).

Análisis comparativo: la transformación de la resistencia

Al contrastar las luchas del Topo Chico en los años ochenta con la movilización por el río Santa Catarina en la actualidad, se revela una profunda transformación en el repertorio de acción colectiva. Si bien ambos movimientos emergen como respuesta a una gestión hídrica que perciben como excluyente y perjudicial, sus métodos, sus bases sociales y sus narrativas difieren sustancialmente, ilustrando la evolución del activismo urbano en Monterrey durante las últimas cuatro décadas. El repertorio se ha expandido y reconfigurado, reflejando cambios tecnológicos, culturales e institucionales.

La primera gran diferencia yace en la base social y las tácticas empleadas. La resistencia en el Topo Chico fue eminentemente territorial y vecinal; su fuerza emanó de la cohesión social de comunidades que compartían una condición de precariedad (Vellinga, 1988). Su repertorio se basó en la confrontación y la acción directa, como los bloqueos y el secuestro de pipas, buscando forzar una respuesta material del Estado a través de la disrupción (Bennett, 1988).

En cambio, #UnRíoEnElRío es un movimiento de base diversa, una coalición de ciudadanas, académicas y colectivos articulados a través de redes digitales (Osorno-Córdova, 2024). Su repertorio es legal y mediático, empleando amparos, audiencias públicas, pero resuena en el territorio a través de actividades como el “Conecta con el río” y que sale de las fronteras físicas con campañas en redes para desafiar la legitimidad del discurso y las acciones gubernamentales. Esta divergencia táctica se corresponde con una evolución en el discurso y la relación con el Estado. La narrativa de los ochenta se centraba en la justicia social, entendida como el derecho fundamental a servicios básicos para una vida digna (Arenal, 1999; Bennett, 1996). La lucha era por la inclusión en el proyecto de ciudad.

Hoy, el discurso de #UnRíoEnElRío se ha expandido hacia la justicia ambiental, enmarcando la defensa del río como una lucha por el patrimonio biocultural y el derecho a un medio ambiente sano para toda la metrópoli. Consecuentemente, la relación con el Estado cambia: de ser una entidad a la que se presiona desde fuera, se convierte en un aparato cuyas propias herramientas legales y de participación ciudadana son utilizadas estratégicamente por los activistas para fiscalizarlo y detenerlo.

Conclusiones

La trayectoria de la resistencia hídrica en Monterrey, desde las batallas vecinales en el Topo Chico hasta la defensa ecologista del río Santa Catarina, confirma que la lucha por el agua es un campo dinámico y en constante evolución. El análisis de estos dos momentos históricos demuestra que el repertorio de acción colectiva se ha transformado de manera fundamental, transitando de un modelo de confrontación territorial a uno híbrido que combina las plataformas digitales, las estrategias legales y una deliberada pedagogía ambiental. Esta evolución no solo refleja los cambios tecnológicos y culturales, sino una redefinición de lo que se entiende por justicia en la ciudad.

Este cambio, sin embargo, presenta un panorama complejo. El activismo contemporáneo, con su dominio de las herramientas digitales y legales, ha demostrado una gran capacidad para construir narrativas, influir en la opinión pública y utilizar los mecanismos institucionales para frenar temporalmente proyectos depredadores (Osorno-Córdova, 2024). No obstante, enfrenta el desafío de la simulación participativa, donde los espacios de diálogo son concedidos por las autoridades, pero sus resoluciones son a menudo ignoradas, evidenciando los límites de una estrategia que depende de la voluntad política (Comité organizador del Foro #UnRíoenelRío, 2024). En contraste, la lucha de los ochenta, aunque más acotada territorialmente, logró victorias materiales a través de una presión directa que desbordaba los canales institucionales (Bennett, 1996).

En última instancia, las luchas por el agua en Monterrey ilustran una verdad más profunda: mientras las herramientas y los discursos cambian, la disputa de fondo por el modelo de desarrollo urbano persiste. El futuro de la resistencia social en la metrópoli dependerá, quizás, de la capacidad de los nuevos movimientos para integrar lo mejor de ambos legados: la cohesión territorial y la fuerza disruptiva de la organización vecinal con el alcance, la sofisticación y la resiliencia de las redes socio-digitales. Solo así podrán enfrentar los viejos y nuevos desafíos de una ciudad cuya viabilidad está, hoy más que nunca, indisolublemente ligada a la gestión justa y sostenible de su agua y sus ecosistemas.

*

*

*

Semblanza

Arnoldo David Diaz Tamez es Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente en la Universidad del Valle de México. Además de su labor académica, se ha desempeñado como bibliotecario y ha desarrollado una destacada trayectoria como investigador independiente y escritor. Desde 2011, ha participado activamente en movimientos sociales, particularmente en el movimiento estudiantil y en la defensa de los barrios proletarios.

*

*

*

Referencias

ABC Noticias. (2023a, 27 de julio). Activistas tendrán audiencia pública por desmonte del río Santa Catarina. ABC Noticias. Recuperado de https://abcnoticias.mx/local/2023/7/27/activistas-tendran-audiencia-publica-por-desmonte-de l-rio-santa-catarina-194332.html

Animal Político. (2023, 10 de diciembre). Colectivo obtiene suspensión definitiva para frenar los desmontes en el río Santa Catarina en Nuevo León. Animal Político. Recuperado de https://animalpolitico.com/estados/colectivo-suspension-frenar-desmontes-rio-santa-catarina

Arenal, S. (1999). Mujeres de Tierra y Libertad. Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León.

Bennett, V. (1988). Servicios públicos urbanos y conflicto social: el agua en Monterrey. En

M. Cerutti (Ed.), Monterrey: Siete estudios históricos. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Bennett, V. (1996). The Politics of Water: Urban Protest, Gender, and Power in Monterrey, Mexico. University of Pittsburgh Press.

Carmona, A. L., & Valdez, E. D. (2025, 29 de enero). Entrevista sobre la actividad Conecta con el Río [Entrevista]. Monterrey, NL.

Comité organizador del Foro #UnRíoenelRío. (2024). Posicionamiento colectivo por el 27° aniversario del Día Internacional de acción por los ríos 2024, de parte de habitantes de las cuencas de Nuevo León, México. Recuperado de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOSU0DI3jwywYiPcw7AAcGDq1iJTTLJLoYx1x GCJSWyunN_w/viewform

El Horizonte. (2023, 10 de septiembre). Avistan zorros y más especies protegidas en Monterrey. El Horizonte. Recuperado de

https://www.elhorizonte.mx/nuevoleon/avistan-zorros-y-mas-especies-protegidas-en-monterr ey/4306431348

Fundación FEMSA. (2018). Lecciones de Gilberto y Álex. Recuperado de https://fundacionfemsa.org/lecciones-de-gilberto-y-alex/

Guardado, E. (2018). Industria refresquera en Monterrey: El caso del agua mineral Topo Chico. Humanitas Historia: Anuario del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 45(4), 149–168.

Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective. Presses Universitaires de France.

Harvey, D. (2006). Spaces of global capitalism: Towards a theory of uneven geographical development. Verso.

Osorno-Córdova, C. (2024). Movilización y participación ciudadana en la defensa del río Santa Catarina en Nuevo León, México. Tecnología y Ciencias del Agua, 15(1), 1–39. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2024-01-07

Peña Ramírez, J. (2012). Crisis del agua en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y la Ciudad de México (1950–2010). Universidad Nacional Autónoma de México.

Sheridan, C. (2010). Hidraulización en el Área Metropolitana de Monterrey. En L. Palacios (Ed.), La Globalización. Permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sifuentes, D. (2002). Historia del agua en Nuevo León, siglo XIX. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Tilly, C. (1986). The Contentious French. Harvard University Press.

Vellinga, M. (1988). Tierra y Libertad: Los pequeños márgenes de desarrollo autónomo.

Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 33, 103–129.