Por Saúl Antonio Betancourt Flores

Sí

Le dije a una amiga:

– La vida siempre exigió muchísimo de mí.

Ella me dijo:

– Pero recuerda que tú también le exiges muchísimo a la vida

Sí

(Clarice Lispector, Jornal do Brasil, 1967)

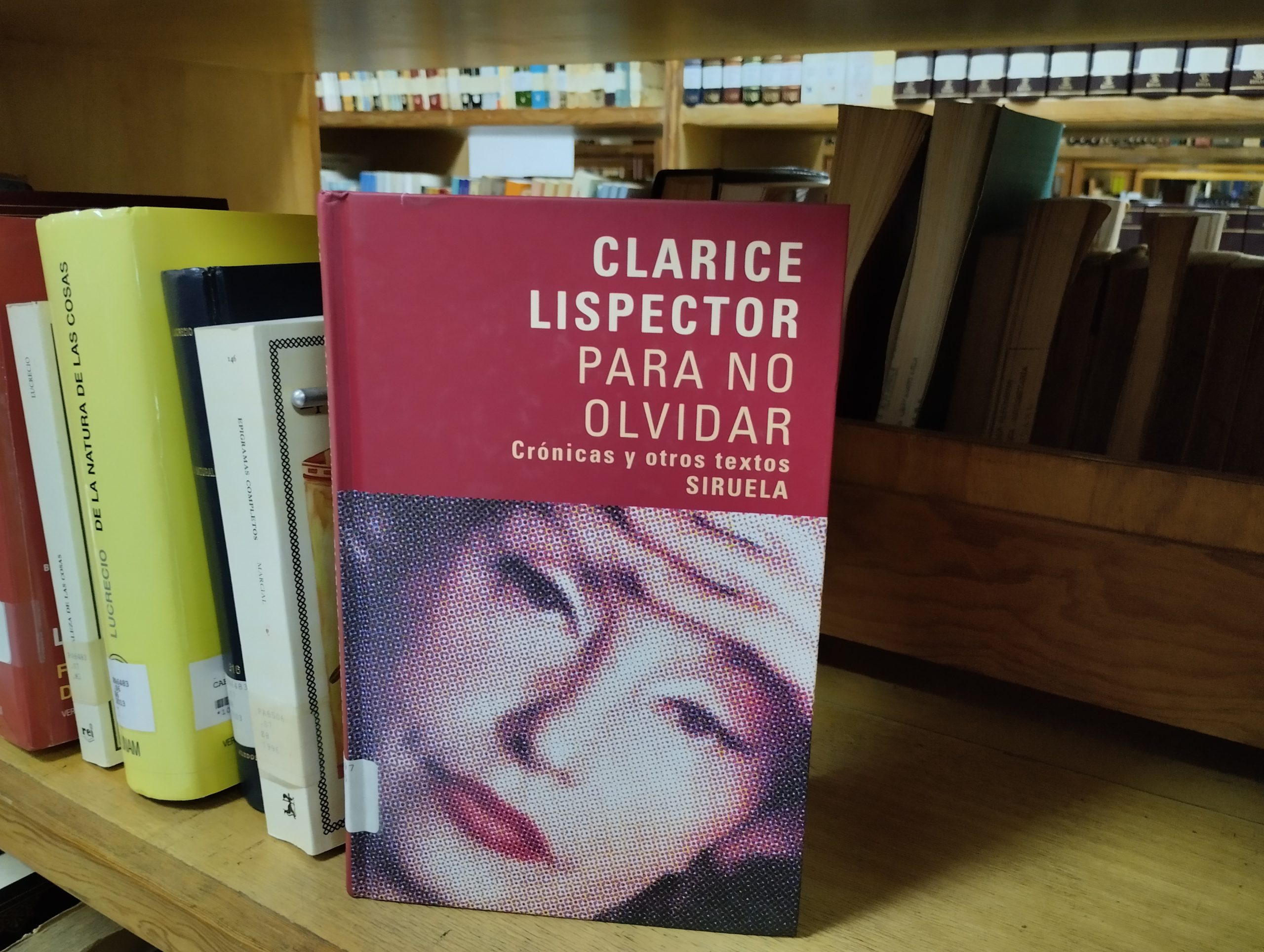

1967. De vuelta en su Brasil de origen, soltera como hace muchos años no, y francamente, necesitada de dinero, Clarice Lispector acepta escribir la columna de crónica semanal del Journal do Brasil, trabajo que se convierte en un flujo periodístico ininterrumpido. “Escritura suelta”, los materiales de los tipos más dispares: memoria, anécdotas, diálogos, apuntes, reflexiones, oraciones, peticiones a su público. “Con eso no puede llamarse propiamente una crónica. Y, además de ser neófita en el asunto, también lo soy en materia de escribir para ganar dinero”. La experiencia, como la gran parte de las labores artísticas de Lispector, comienzan desde la más primitiva intuición. “Al firmar, sin embargo, me vuelvo automáticamente más personal. Y siento un poco como si estuviera vendiendo mi alma”. Y así lo atestiguan sus páginas, colección de recortes inconsistentes, hacen una imagen y retrato suyo que diverge tanto de lo que uno espera encontrar dentro de una “crónica”.

Desde hace más de setenta años, el alma de Clarice Lispector ha pasado de recopilados en su país, al inglés, al español. Junto con sus novelas, estos textos permanecen soslayados y menos conectados a la imagen de su autora. El mismo papel de la crónica como género los condiciona: indefinida aún, cruce entre literatura e historiografía, voz de autor y colectiva, la crónica porta hoy un silencioso lugar de registro (Virginia, 2008). El género de la crónica funciona sobre la mutua comprensión de que lo que se narra, sí divergente, sí autoral, sí retórico, es real y contingente. Contingente e importante. Con la suficiente relevancia como para ponerse por escrito. Lo que, en definitiva, estaría en juego en este particular modo de relato, la crónica, es la existencia humana y su registro en la palabra (Virginia, 2008). Esta posición articuladora, no solo registra un sentido en los hechos, sino que lo da, se vuelve necesaria ante el tiempo, su paso y su pérdida: “disposición coherente y estructurada de los acontecimientos”, se subordina al rescate de la memoria colectiva y local del presente. El criterio cambia, la pregunta se tensa ¿Qué es esta experiencia, cómo y por qué vale la pena registrarla?

En Brasil, cuya tradición crónica, al igual que en toda la América colonizada , comienza con las “cartas de descubrimiento”, pero la independencia estética y estilística en el género son una gran excepción. Entre ellos se encuentra Machado de Assis, literato brasileño por antonomasia romántica; del que se nos dice trataba de “dotar a sus crónicas de una serie de significados, utilizando funciones o figuras retóricas para ello, de modo que la gente pudiera tener apoyo para interpretar los hechos sociales de diferentes maneras” (Revista PJ:BR – Jornalismo Brasileiro, 2025)

Entre sé que Clarice Lispector, aparición brasileña de imposibles rasgos vanguardistas, fue una lectora intensa de Machado de Asiss en su formación, y de su colección dispar de crónicas. Personal en una publicación nacional, su nombre firmado: “Ni siquiera el periodismo demostraba claridad en la definición de su propio lenguaje. Esto convierte al cronista en una especie de “artista” en el espacio periodístico, porque, en lugar de dedicar su talento a la capacidad de informar, busca construir otro universo de significados para interpretar los hechos sociales” (Revista PJ:BR – Jornalismo Brasileiro, 2025). La pregunta se transparenta, espero: ¿De qué manera el uso del género de Clarice Lispector cronifica la realidad? La reconstruye… la imagina.

El no-estilo

ALGO

Vi algo. Algo en realidad. Eran las diez de la noche en la Praca Tiradentes y el taxi corría. Entonces vi una calle que nunca más voy a olvidar. No la voy describir: es mía. Solo puedo decir que estaba vacía y eran las diez de la noche. Nada más. Sin embargo, fui germinada.

(Clarice Lispector, Jornal do Brasil, 1967)

Como cronista, ubica constantemente lo literario en sus textos, aunque, y ella lo diga, no sea su intención. Ella lo dice, su intención no es hacer literatura, aun así, se nos revelan las divergencias de sus textos: diálogos, escenas, sensaciones, narraciones que parecen despreocuparse de la realidad para entrar en el terreno de la ficción. El juego doble de expectativas con el lector entre la labor de la crónica y su expresión personal en Lispector. El binomio crítico fundamental de la realidad y los medios de su representación, me llevan de regreso a una fuente dispar pero útil. En los placeres del imaginación, Joseph Addison escribe acerca de lo natural y su artificio: “hallamos sin embargo más agradables las obras de la naturaleza, cuanto más se parecen a las artes, porque en este caso el placer nace de un principio doble, del agrado que los objetos causan a la vista, y de la semejanza a otros objetos” (Addison, 1991). Es decir: cuanto más se parece la naturaleza a las obras de la imaginación, del arte, encontramos más gusto, agrado de ellas. La realidad representada por los medios de la imaginación es un área de placer profunda. Para Addison esto provenía del ordenamiento. El relato de la imaginación podría confirmar el orden. Así la crónica se vuelve la manera “como la vida recompone su unidad de sentido fracturada por la acción implacable del tiempo: La trama opera como mediadora en el plano de lo temporal, donde realiza su más importante mediación: la síntesis de lo heterogéneo” (Virginia, 2008).

Una imaginación que establece un orden, que a la vez despierta la mirada y el placer estético, impulsado por la tradición neoclásica, tal orden pasa por la razón de lo proporcionado, a imagen de lo “natural”. Tales falencias entre las ideas serían abordadas en las discusiones estéticas de románticos como Woodsworth, que privilegiaron su poder de trascender el mismo orden de lo real en camino de lo sublime. El uso de elementos literarios en lo no-literario en las crónicas de Lispector continúan la discusión. Pero la visión es opaca, de soslayo. “Por tanto, cuando vemos éste imitado en alguna manera en las obras de la naturaleza, recibimos un placer más noble y elevado que cuantos nos dan los artefactos más delicados y más bien trabajados.” (Addison, 1991) Este orden “soslayado” en Clarice Lispector, que niega el orden y se decanta por la disgregación y las incompletitudes, orden difícil de entrever por la razón, continúa este principio del placer desde otra ocasión. El soslayo abre lugar a la imaginación, a la diferencia. “Rodeada de “información”, Lispector vio el peligro de no poder distraerse y caer en la palabra herramienta, […] Clarice no puede evitar la carga personal, la omnipresencia de su yo conflictuado: […]“Los géneros no me interesan. Me interesa el misterio.” (Feudal, 2009).

Su reconstrucción en el lenguaje, su divergencia, responde a otra realidad, más que periodística: “un gesto de rescate de todas aquellas experiencias, vivencias, sentimientos que quedan fragmentados, arrinconados, silenciados por la urgencia de un tiempo lineal que no admite desviaciones, trasgresiones, distracciones. Esa vida “interior” necesita expresarse, reclama ser rescatada de su mutismo” (Virginia, 2008).

La mano que ordena el mundo:

Lo que es natural es sobrenatural también. No pienses que está demasiado lejos. Lo natural es ya un misterio.

Clarice, entrevista de 1976

(The New Yorker, 2023)

Entonces, la pregunta bulle: ¿Qué está reordenando Lispector cuando reordena el mundo? Escribiendo ladeada, del lado sensible de su mano, su mano quemada. “Acaso este placer debe llamarse más bien del entendimiento que de la imaginación: porque no nos deleita tanto la imagen contenida en la descripción, como la aptitud de la descripción para excitar la imagen” (Addison, 1991). La persecución del entendimiento profundo de lo real, a través de la intervención formal que la desenmascara y lo interpela, que atraviesa toda su obra, resurge de manera inevitable en sus viñetas, en sus columnas. Este placer del “entendimiento” proviene del uso de hacer hervir el objeto del texto, “capaces de excitar una fermentación secreta en el ánimo del lector, y de mover fuertemente sus pasiones”. Addison nos dice que es gracias a la imaginación que tal “descripción nos inflama y alumbra al mismo tiempo: el placer se hace más universal; y es capaz de entretenernos de varios modos” (Addison, 1991).

El ocio neoclásico se configura con los románticos. La concepción de lo “imaginario” deviene en otro fin. Ya no es solo el reordenamiento de los elementos, sino su trascendencia, se coloca como la vía a lo sublime de lo perfecto y lo total, anteponiendose a la misma naturaleza, el romántico niega la insuficiencia percibida de la realidad por medio de la fantasía. Esta fantasía cifrada en el hombre frente a las orillas de lo natural lo eleva, lo traslada, lo aleja. Pero en el mismo sentido, todos sus cimientos son ficticios.

En Clarice no. En su caso se trata de una imaginación que no pretende adornar la naturaleza de los hechos reales, y tampoco es una poética de los grandes eventos, o las hazañas totales y sublimes, sino de perforarlos a través de sí mismos. Poética de las cosas pequeñas, comunes. No trasciende, encarna. Clarice toma, en reclamo silencioso los “objetos” de la cotidianidad como sus ocasiones placenteras, de fermentación íntima y secreta. En el paso de las ocasiones diarias, de los incidentes, inflama y alumbra un placer, que a diferencia del planteado por Adisson, ocioso y culto, resulta vital, existencial. El tipo de felicidad clandestina, o madurez que hace a los frutos reventar.

No ordena el mundo, lo desordena para mostrar su interioridad. “En una palabra, tiene en su mano el modelo de la naturaleza, y puede darle los encantos que guste” (Addison, 1991). Pero, a diferencia de los planteamientos románticos, no es un proceso que niegue una insuficiencia en la realidad, no la escapa. La de su recomposición creativa de la circunstancia en la imaginación, que ya no es literaria sino vivencial, la intensifica, la vuelve presencia y acontecimiento, a fin de hacer visible lo que está debajo y verdadero.

Una nueva lengua para vivir o

una nueva vida por medio del lenguaje

Clarice hace crónica de lo privado, lo interno, lo hermético. Sí. Procesos interiores que son hogar sin ser colonia ni calle ni dirección. Ella lo dice, su intención no es hacer literatura, y en las divergencias de su crónica, desarticula el texto y lo regresa al mundo (desvelado, revelado, resurrecto), me mira de regreso. Esta relación con el acontecimiento menor y prosaico, y a la vez con los aspectos inusuales de la vida del hombre común, sirve de base a los cronistas para desarrollar sus textos.(Siebert, 2014)

La palabra perfora lo cotidiano, lo intensifica a fin de descubrir lo más real debajo. Una búsqueda de un nuevo sentido, que no es solo estética, es vital. Un nuevo lugar, una nueva lengua. Lenguaje nuevo en el cual vivir. Lo real en lo real, la reconstrucción de la realidad en la imaginación no solo busca reflejarla sino, volverla una a su contraparte natural, aquella que lejos de la “palabra-herramienta”, la libra, la desvela para hacerla libre. Y su material son las sensaciones, la experiencia interna emocional, el más expuesto de los ojos, el lado sensible de la mano. Deforma la sintaxis, descoloca adjetivos, sustantiviza, pero el conflicto vital en su lengua es otro más que el placer, necesidad de reunir el modelo de lo exterior con el modelo de lo interno: el lenguaje como formas de pensamiento encarnado.

“Quizás el significado de la crónica brasileña sea este: causar extrañamiento, desestabilizar, hacer de lo incierto su condimento más genuino y, en su deambular, buscar otros discursos para participar en su trama” (Siebert, 2014). La sorpresa, la maravilla, es como logra conseguirlo con liviandad, humor, ironía. Su poética es de momentos, la realidad de sensación. De epifanías, la realidad aparece por momentos, como nueva vida, “[…] Por una fracción de segundo, uno se ve como a un objeto que debe ser mirado. A eso se le llamaría tal vez narcisismo, pero yo lo llamaría alegría de ser. Alegría de encontrar en la figura exterior los ecos de la figura interna: ah, entonces es cierto que no me imaginé, yo sí existo.” (Clarice Lispector, Jornal do Brasil, 1967)

Referencias:

Addison, J. (1991). Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator.

Feudal, M. G. (2009). La palabra acontecimiento: Clarice Lispector en sus crónicas de Jornal do Brasil (1967-1973). Outra Travessia, 0(9). https://doi.org/10.5007/2176-8522.2009n9p204

Lispector, C. (2021). Todas las crónicas. Siruela.

Moser, B. (2023, 13 febrero). A Lost Interview with Clarice Lispector. The New Yorker. https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/a-lost-interview-with-clarice-lispector

Revista PJ:BR – Jornalismo brasileiro. (2025). https://pjbr.eca.usp.br/arquivos/ensaios5_b.htm

Siebert, S. (2014). A CRÔNICA BRASILEIRA TECIDA PELA HISTÓRIA, PELO JORNALISMO e PELA LITERATURA. Linguagem Em (Dis)Curso, 14(3), 675-685. https://doi.org/10.1590/1982-4017-140313-4713

Virginia, R. P. (2008). La crónica: la narración del espacio y el tiempo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000200002