Por Aimé Rosales

La escritura es, en mí, el paso, entrada, salida, estancia,

del otro que soy y no soy, que no sé ser, pero que siento

pasar, que me hace vivir —que me destroza, me inquieta,

me altera, ¿quién?—, ¿una, uno, unas?, varios, del

desconocido que me despierta precisamente las ganas

de conocer a partir de las que toda vida se eleva.

La risa de la medusa, Hélène Cixous

En el corte-hueco donde anida mi avispero azul, sin esperarlo, emergió el corazón erizado de una amigable desconocida, encajó un discurso latente, un impacto rítmico que cubrió la herida. Al mirar a la distancia de ese momento que ahora denomino como un precioso encuentro, solo surge una sensación de ternura y me pregunto: ¿Qué propicia el encuentro entre dos heridas? ¿Es correcto entregarse al texto sin cuestionar, darse entero y esperar salir ileso?

…

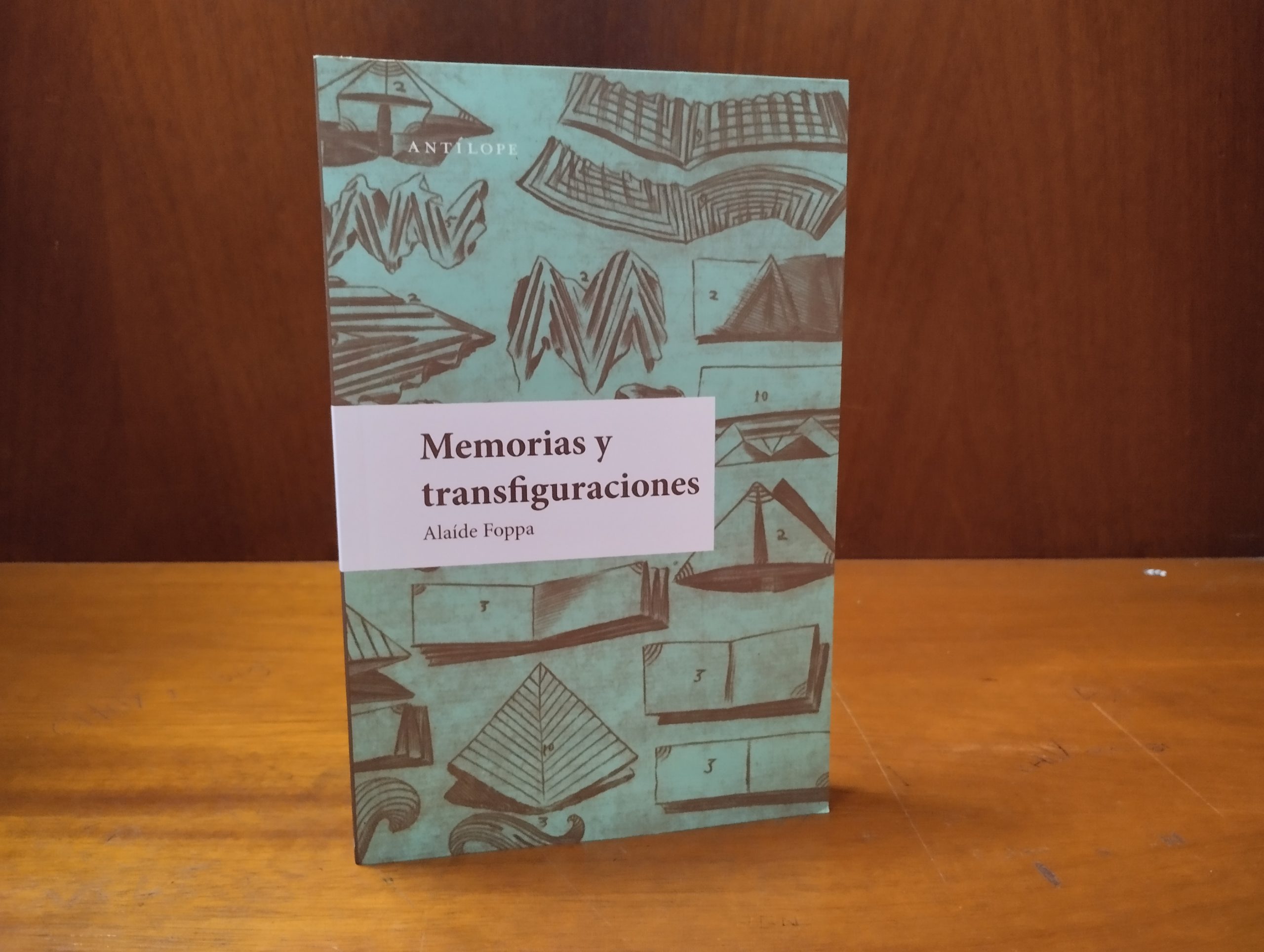

Memorias y transfiguraciones, de Alaide Foppa reúne un conjunto de poemas transparentes en los cuales se presenta al lector un sujeto femenino fragmentado, donde cada uno de los sentimientos y recuerdos son parte de su totalidad humana. El tiempo en la obra no es lineal, viaja entre el pasado y el presente para trazar su recorrido por la vida: es el resultado de la acumulación de momentos sensibles de una mujer consciente de sí misma y del mundo inmediato.

Un testimonio de su condición humana (femenina)

Escribir alrededor de temas tan comunes como lo son el miedo, el amor, la esperanza y la muerte no parecen tener ningún mérito hoy en día (como dicen: no hay nada nuevo bajo el sol) pero aún así insistimos en escribir sobre ello y, para bien o para mal, tratarmos de resolverlos como si fueran problemas urgentes. Sin embargo, Alaide no señala ni define la vastedad de estos temas, sino que intenta reconstruirse a partir del significado que ha creado sobre su propio miedo, amor, esperanza y muerte.

Alaide se mostró abierta a la herida del otro angustiado, necesitado de consuelo, de lábiles y acariciantes fantasías en cada uno de los pliegues que ahora compartimos. Se distanció de sí misma, recurrió a la tercera persona del singular para exhibirse, ser transparente a la par que se adueñaba de una poética alimentada por la condición de mujer que antes la devoraba. Alaide se transformó en otra para dar paso al discurso honesto que explora las etapas que vivió o viviría como mujer, o quizás tenía la intención de que la desnudez autoimpuesta no resultara tan dolorosa en su proceso de escritura.

En cada poema se manifestaba la posibilidad de mirarse atenta, lejana, nueva; de dejar al cuerpo –nuestro– ser testigo de los cambios desconocidos, de bosquejar la imagen que el tiempo ha tomado de ella y sus recuerdos:

Medido / en el ritmo presuroso o calmo / de su respiro, / en el fluir de su sangre perenne, / en su parpadear silencioso, / en el orden de su sueño, / en su desvelo, / en su larga espera, / en sus vagos recuerdos, / el tiempo / invisible río, / la arrastra sin defensa / a un mar desconocido. (Foppa, 2024, p. 31)

La consciencia del tiempo aparece en la medida que se reconocen los espacios tomados por él. El olvido y los recuerdos apuntan al dolor que siente o deja de sentirse conforme se aleja de su memoria, perdida en ensueños. Lo mismo que su preocupación por el tiempo lo eran la ausencia, el deseo y la dicha que debían escribirse a la voluntad de la memoria, otro espacio tomado por el tiempo. Quisiera saber: ¿Existe la posibilidad de hacer frente al olvido y sus invenciones cuando ya han plagado la memoria? ¿De qué puede asirse ella para asegurar la realidad del tiempo vivido? Me atrevo a decir, que quizás parte de sí misma porque no debe al mundo otra forma de acercarse a él. El mundo inmediato será nombrado a la par que sus sentidos lo asimilen:

Rara vez le pareció / que le quedara bien / su cuerpo. / De niña, / era un cuerpo breve / que la obligaba / a mirar siempre desde abajo, / a esperar que sus padres / la tomaran en brazos / para verles / el rostro de cerca, / para tocarles los cabellos, / a esperar el abrazo / de su madre / para recostarse / en su pecho suave. / Ella, desde su estatura, / sólo podía abrazarle / las rodillas duras. (Foppa, p. 37)

No me sorprende, pero sí me maravilla que sea el cuerpo el texto por excelencia para trazar la memoria, la dicha y el miedo. Tal como dijo una vez Hélène Cixous, el cuerpo es: “la equivoz que, al tocarte, te conmueve, te empuja a recorrer el camino que va desde tu corazón al lenguaje, te revela tu fuerza; es el ritmo que ríe en ti; el íntimo destinatario que hace posible y deseables todas las metáforas”. El cuerpo como “impulso, signo y hogar al cual regresar sin importar la distancia con que tratemos de nombrarlo” (p. 56).

¿Desde dónde está permitido escribir?

El lugar físico donde surge el oficio de muchas de nosotras es el hogar, y por hogar entiéndase no una habitación propia, sino cada una de los cuartos donde transitamos, aquellos que sentimos y nombramos como propios.

Imagino a Alaíde escribiendo este poemario en las breves pausas que creamos en medio de los quehaceres de la casa: mientras lava las vasijas y las manos se deslizan entre el agua y la espuma que desgasta la piel, o al tender la ropa, pieza a pieza, al calor del sol y la ligereza del viento. Escribiendo en aire, dejando que suceda ese proceso previo a trazar el signo, una reflexión anterior al papel que arrebata el presente y deja a la mente vagar sin un rumbo específico. Tal vez de esos momentos es que surgen los recuerdos e imaginaciones que transforma en poesía, porque el registro de la voz que resuena en el texto no puede ser otra cosa más que ella en su estado más transparente.

Entregarse a la experiencia

En Alaíde observo con temor la brevedad del tiempo –nuestro–, la distancia próxima a desaparecer cuando su voz cruza mi boca y toma posesión de mi presente. He buscado la manera correcta de referirme a ella y pese a que existe la posibilidad de hablar de su poesía desde sus partes (epígrafes, prólogo, edición) como piezas que construyen un producto literario, dejaría de lado en el proceso al texto sensible que contiene, tal vez por eso me niego a nombrar lo que ya tiene nombre, peso, voz y mundo.

Me permito trazar la línea que divide la unión del cuerpo palpitante, ese que abre el tejido al tacto hambriento de otro cuerpo. Detenido, observado por mí y por otras que angustiadas recordamos su partida. La distancia se agota, cede al tiempo presuroso, y reconozco su piel –mía ahora–, para evocar lo que dejó. Es, desde estas líneas que presento, con el mayor de los afectos, un corazón erizado donde temen anidar las palabras más duras y dulces, una herida que teme al golpe y a la caricia. Confieso el miedo que me provoca convocar a quien no temió desmembrarse para reunirse completa, me pregunto ¿Cuál fue el impulso que la llevó a diseccionarse entre el pasado y el presente? ¿Existe una metodología o una teoría que me brinde la distancia necesaria para alejarme de ella y de lo que nos duele? ¿Por qué me apena solamente sentir el texto como si la empatía fuera un error? Tengo entumecido el corazón, me pregunto si el de ella, desde hace años quieto, se enterará de lo mucho que me duele la ausencia de su escritura en la cima que llamamos literatura –canon– que no la recuerda.

Bibliografía

Foppa, A. (2024). Memorias y transfiguraciones. Antílope

Cixous, H. (1995). La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura. Anthropos.