Por Víctor Barrera Enderle

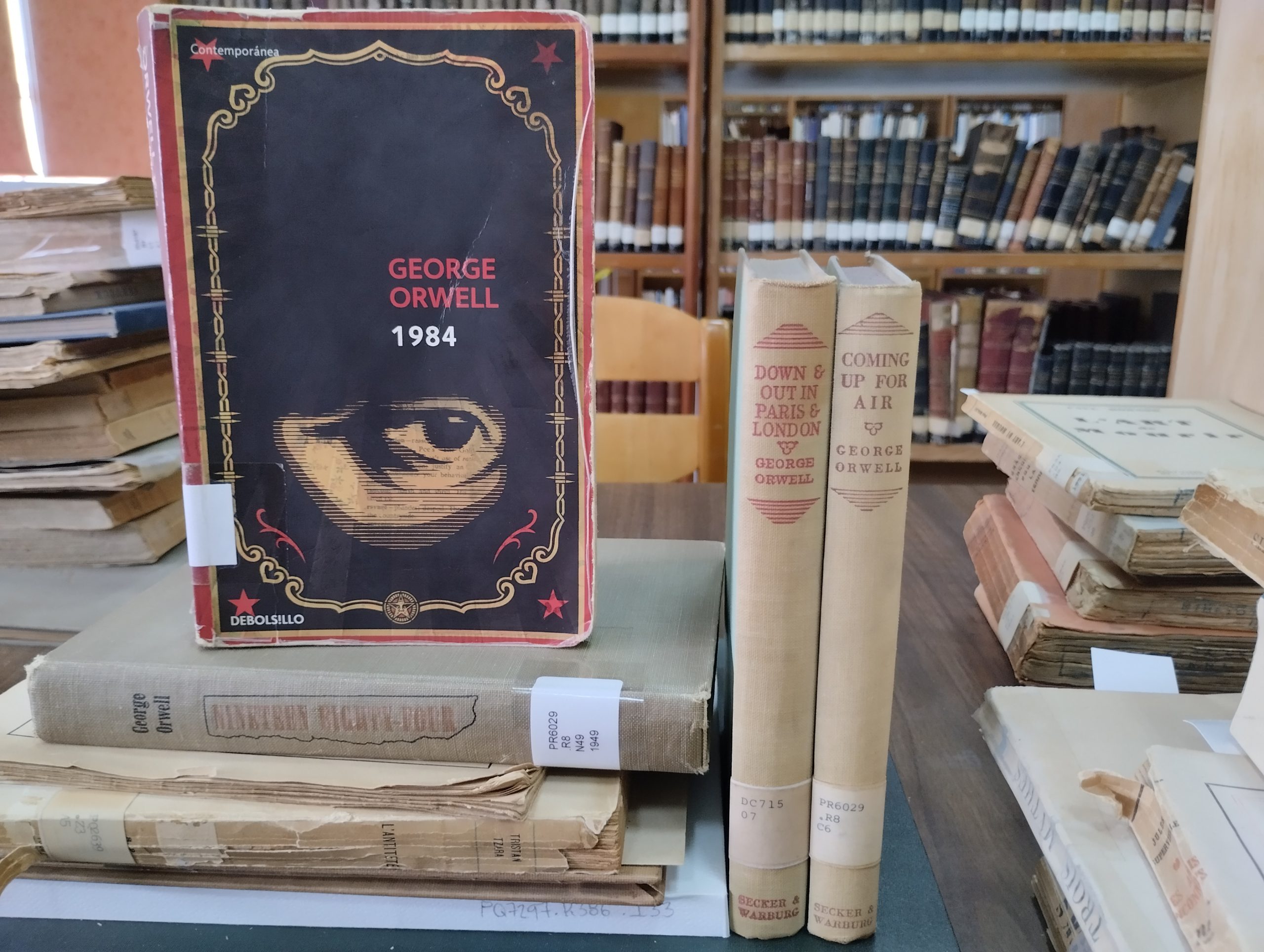

La idea de la destrucción se vuelve, periódicamente, obsesiva cuando se trata de la literatura. Esa visión fatalista ha acompañado el desarrollo de este siglo XXI; ya existía, no obstante, desde las últimas décadas del XIX e, incluso, llegó a intensificarse de manera significativa durante la mitad de la centuria pasada. En “Literatura y totalitarismo”, un ensayo de 1941, George Orwell advertía ese peligro y apelaba a la crítica como recurso para salvarla. “Una literatura vigorosa puede existir sin apenas crítica ni espíritu crítico, como lo hizo la Inglaterra del siglo XIX”, sostenía a guisa de exordio. Sin embargo, en el momento en que redactaba esas líneas (en plena guerra mundial, tras el fracaso de las negociaciones y las falsas promesas de paz del ex primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, y las arengas desesperadas del nuevo, Winston Churchill, que sólo podían prometer a sus conciudadanos sangre, sudor y lágrimas), la noción de crítica resultaba urgente para el escritor británico: “Es en el momento en que uno considera la dificultad de escribir crítica honesta e imparcial en una época como la nuestra, cuando empieza comprender la naturaleza de la amenaza que pende sobre la literatura en la época venidera”.

A Orwell le preocupaba la pérdida de autonomía del sujeto contemporáneo (víctima de la propaganda, la manipulación y la desinformación mediáticas). Para él, la literatura moderna de Europa se había basado en el concepto de honestidad intelectual: “Lo primero que le pedimos a un escritor es que no cuente mentiras, que diga lo que piensa realmente, lo que siente realmente”, sostenía el autor de 1984 y no se refería con ello a la fantasía ni a la imaginación ni al contrato ficcional establecido entre lectores y creadores. Hablaba, más bien, de sinceridad. Y lo mismo pedía para la crítica: que fuera sincera y no respondiera a intereses ajenos a la literatura. Petición difícil: los intereses que rodean el quehacer literario son múltiples y hasta contradictorios.

La literatura estaba, para Orwell, amenazada en ese momento: “Pues esta es la época del Estado totalitario, que no permite, y probablemente no puede permitir al individuo, ni la más mínima libertad”. En su diagnóstico, esa libertad individual dependía de la libertad económica. El fin del capitalismo liberal significaba el deceso del arte libre. “La pregunta que nos preocupa es: ¿puede sobrevivir la literatura en una atmósfera semejante? Creo que uno debe responder que no. Si el totalitarismo se convierte en algo mundial y permanente, lo que conocemos como literatura desaparecerá”. Orwell admitía que grandes obras literarias se habían escrito en el pasado, en regímenes diferentes al capitalismo liberal, como la edad media o la antigüedad clásica, pero nunca habíamos experimentado, en sus palabras, algo parecido al estado totalitario: Leviatán que persigue el control completo de las personas: no sólo de sus acciones, sino también de sus pensamientos.

Esos temores y premociones detonarían más tarde la redacción de 1984; Orwell utilizó ahí la ficción para proyectar su oscuro diagnóstico. Mientras leo su ensayo pienso que, en rigor, la extinción ha sido un riesgo permanente, al menos en la literatura moderna, y nunca han faltado los motivos para el temor: la añorada autonomía jamás se alcanzó; el ejercicio de la profesión ha sido, en muchos momentos, riesgoso (incluso en esa época añorada por Orwell, la del capitalismo liberal); la hegemonía de lo audiovisual ha terminado por imponer sus reales en el terreno de las letras; por no hablar ahora de la tecnología digital y del avance de las inteligencias artificiales. Y faltan más obstáculos que, por falta de tiempo, no registro aquí. De alguna manera, sin embargo, la literatura se las arregla para sobrevivir, sea transformando sus formatos, sea alterando sus contenidos, sea estableciendo nuevos contratos entre creadores y lectores. Como alguna vez le escuché a un trovador en los oscuros vagones del metro: mientras crezca una flor en las grietas del asfalto, habrá algún poeta que le cante; y, espero yo, que también exista alguien que pueda decidir si ese canto es bueno o no.