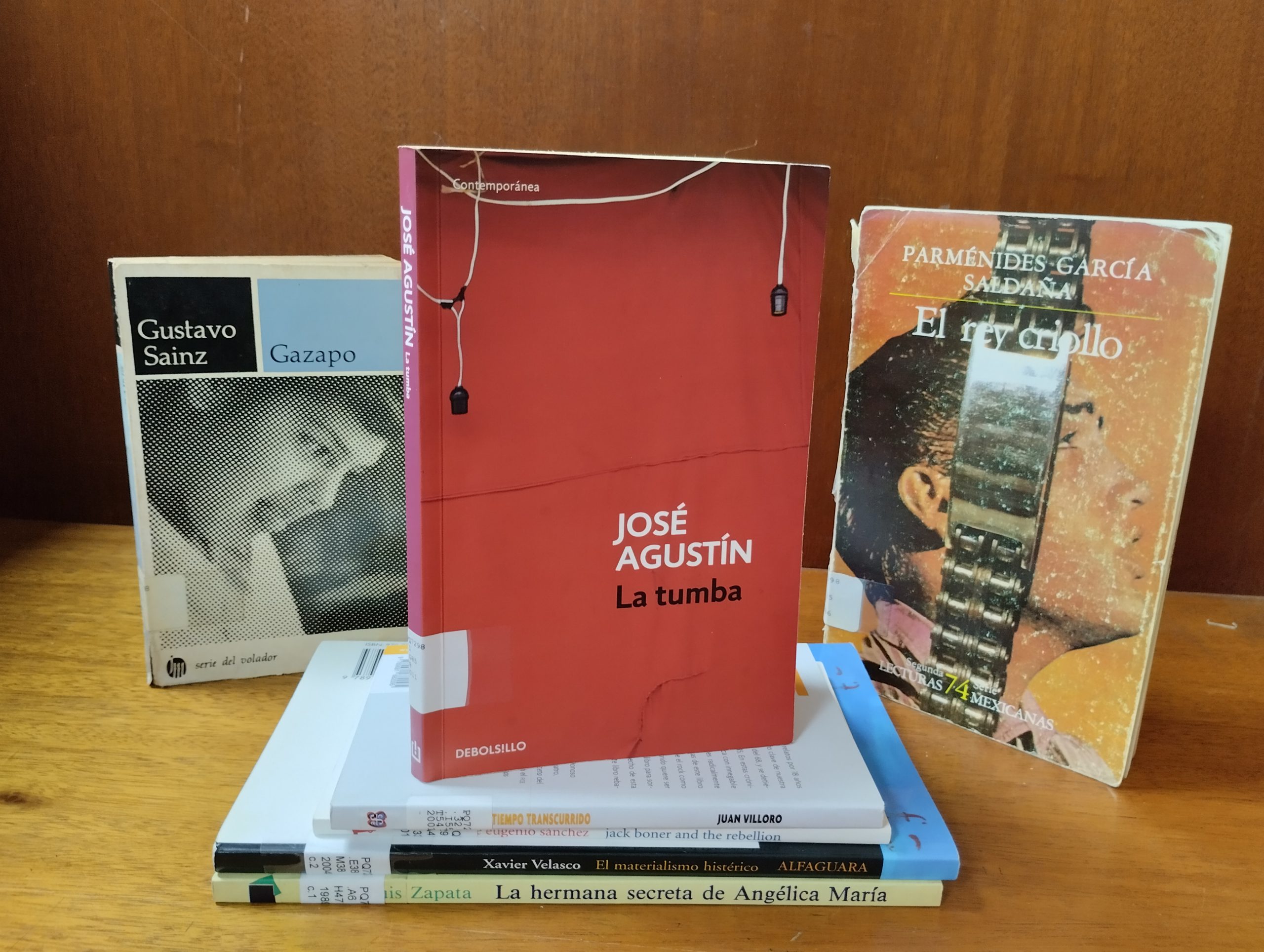

Parte 3: Cultura y sociedad; minificción y literatura

Por Ricardo D. Aguirre Garza

La constante re-teorización sobre los conceptos de cultura y sociedad suelen iluminar nuevas ideas, pero también confundir otras tantas, y no se le culpa a nadie, pues el objeto de estudio es un complejo tejido que constituye todo, y si lo observamos a la inversa depende de todo para poder ser explicado. Pero, nuevamente, no nos desviaremos en conocer e identificar la totalidad de las disciplinas y elementos que están en juego, más bien, intentaremos jalar ese hilo que enlaza al contexto con la literatura.

Partamos de lo que Adorno (1971) desarrolló entorno a la estética, pero ¿por qué? Porque él mismo es quien aborda la estética como ideología, entiéndase que la primera como una extensión o herramienta de la segunda, siendo esta la capaz de amoldarnos. Por ejemplo, al decir: “Es moderno el arte que, de acuerdo con su modo de experiencia y como expresión de la crisis de la experiencia, absorbe lo que la industrialización ha creado bajo las relaciones de producción dominante.” (p.71) Dicha adecuación del mercado a la obra de arte se podría entender como una alienación o incorporación al sistema, no obstante, se debe observar que esa misma aceptación pudiese ser también una respuesta u obtener una finalidad estética-paradójica o ironizante, es decir, retomar esa postura para criticarla, el mismo Adorno lo responde después: “la racionalidad estética tiene que lanzarse a la configuración en vez de dirigirla desde fuerza, como reflexión sobre la obra de arte.” (p.198) Sin embargo, esta reflexión podría también reproducir la postura ideológica.

Tomemos este primer punto para ya entrar en tema: ¿la minificción está dentro o fuera de la esfera ideológica? Y, de ser así, ¿para qué sirve ahí donde se encuentra? Expliquemos brevemente que la minificción se entiende como un subgénero del cuento (Zavala, 2001) y relato (Noguerol, 1992), cuya característica principal es la brevedad (Lagmanovich, 2006), seguida de algunos elementos retóricos como la elipsis (Tomasini, 1996) o el silencio (Noguerol, 2011) y mecanismos binarios como el soñador/soñado, historia/revés de la historia, sentido dislocado, etc. (Brasca, 2000) También se ha reforzado la idea de que el Twitter (Pérez-Barreno, 2020) es uno de los principales responsables de su difusión, que al principio aceptaba 140 caracteres, pero posteriormente fue modificado al doble: 280 caracteres, cambiando así la longitud de los textos y modificando la perspectiva del género.

A simple vista se percibe que todos esos elementos son comunes dentro de la literatura, no obstante, la suma de todos ellos nos puede hacer pensar algo más: primero el silencio y la elipsis como elementos que no se encuentran de forma presente pero que podemos observar entre líneas, escondidos en la página en blanco; después tenemos a los parientes, que aunque forman parte de una constelación narrativa es desde el nombre lo que nos puede inclinar a pensar que la minificción puede llegar a ser eclipsada por sus hermanos mayores; después tenemos los mecanismos que, por su naturaleza binaria cabalgan entre dos momentos, donde la vista sólo percibe la estela; por último, tenemos la característica que por excelencia (erróneamente) determina qué es una minificción pero ella misma, como pilar del género, pareciera desaparecer inmediatamente.

¿A caso se nota el juego con los adjetivos o es un intento fallido? Reflexionando sobre estos puntos y sumándolos con intención cualitativa se percibe que… ¡Ah! Faltó mencionar otro elemento clave: la época de su mayor desarrollo, el siglo XX como inicio y el siglo XXI[1] como desarrollo, es decir, en pleno auge del posmodernismo y posmodernidad (movimiento y etapa). ¿Ya puede nombrar esa idea que rondaba su pensamiento?

Ahora sí fuera de juegos absurdos, pareciera que todas las características apuntan a un solo momento, a ese pequeñísimo espacio de tiempo, a un instante en donde ocurre la minificción y después, desaparece. Para aterrizar esta idea, qué mejor que recurrir a la minificción que lo puede explicar de forma sencilla:

El fantasma[2]

Efectivamente el trabajo de Guillermo Samperio explica contundentemente la idea: la minificción como creación literaria efímera, capaz de durar sólo un instante y desaparecer cuando uno reacciona. Pongámoslo en términos más sociológicos, la minificción como una literatura líquida. Aquí deseo tomar la concepción de Bauman con mucha precaución, una por el estado peyorativo al que ahora se les asigna a esos elementos efímeros y dos porque esa misma liquides es, posiblemente, la forma minificcional por excelencia.

Cuando Bauman se refiere a ese constante cambio y modificación lo muestra como una característica de la sociedad posmoderna, en donde se manifiesta un constante estado de fluidez, pues las cosas parecieran avanzar con la misma constancia que un flujo de agua y aunque algo se atraviese o lo empuja a formar parte del mismo estado o se desplaza para no perder ¿tiempo? ¿fuerza? Interactuando con él.

Ahora bien, esta potencia y esta fuerza que avanza constate es equiparable a la minificción por varios ángulos: 1) la minificción no se crea ni se destruye, sólo se termina, pero ¿qué pasa después de que se concluyó esa lectura? Sigue otra ¿y después? La que sigue ¿y ahora? una cuarta… así hasta, quizá, terminar el libro (dejemos una pequeña migaja de atención aquí para volver más tarde); 2) esa potencia lectora que trae consigo las minificciones, el buscar leer una y luego otra y la que sigue… es similar al estado de fluidez, las letras se escurren en nuestros ojos sin perder fuerza; 3) ¿qué pasa cuando un río de minificciones es interrumpido[3] por un lector? ocurren las mismas dos cuestiones expuestas: o el lector navega en la corriente, convirtiéndose en parte de ella[4], o, simplemente, las minificciones lo dejan pasar.

¿Qué diría Adorno de esta breve comparación? Quizá, sólo quizá, pensaría que la selección y aplicación de una forma capaz de similar al entorno no es una decisión para reproducir lo imperante, al contrario, sería una acción para ir contra corriente. ¿Cómo lograrlo? Pienso que, a través de tres formas, que nombraremos: 1) el fantasma; 2) el lenguaje; 3) las imágenes.

El fantasma hace exactamente lo mismo que la página en blanco en este documento: se cuela. A medida que usted, lector, avanzaba llegamos al acuerdo de que usted recibiría un mensaje que yo expondría, acuerdo que espero se esté cumpliendo. Pero si entendemos el mensaje solamente a través de palabras y caracteres hay una página en blanco que nos asusta, porque aparece de repente, como un error, pero no lo es, ya que se entiende el ingenio del autor en ese silencioso documento uno, generalmente, sonríe.

¿Qué pasaría si volvemos la vista al macrocosmos? La minificción como espíritu es capaz de colarse por los ojos de quien trabaja, pongamos, por ejemplo, de un obrero, quien, en un brevísimo momento de su día, toma su móvil y en las redes sociales encuentra un texto, qué mejor de carácter revolucionario como El golpe de Pía Barros[5]. Ahí en el lugar donde impera el trabajo, se acaba de generar una interacción capaz de poner a reflexionar a cualquiera, ahí es donde está el fantasma en la máquina.

El segundo punto es el lenguaje, breve pero conciso, poco pero económico, pequeño pero proteico. ¿Qué más hay en ese lenguaje? Veamos al género que, por excelencia, puede ser la contrapartida de la minificción[6]: el barroco y quién mejor para esto que Severo Sarduy (1987) y su postura:

Ser barroco hoy significa amenazar, juzgar y parodiar la economía burguesa, basada en la administración tacaña de los bienes, en su centro y fundamento mismo: el espacio de los signos, el lenguaje, soporte simbólico de la sociedad, garantía de su funcionamiento, de su comunicación. Malgastar, dilapidar, derrochar lenguaje únicamente en función de placer —y no, como en el uso doméstico, en función de información es un atentado al buen sentido, moralista y “natural” —como el círculo de Galileo— en que se basa toda la ideología del consumo y la acumulación. El barroco subvierte el orden supuestamente normal de las cosas, como la elipse —ese suplemento de valor— subvierte y deforma el trazo, que la tradición idealista supone perfecto entre todos, del círculo. (p. 209)

Ahora no creo que sea posible pensar lo mismo en pleno boom latinoamericano, donde los enormes libros de nuestro continente fueron un éxito editorial en los demás países, donde esa perspectiva barroca del lenguaje ya no era opuesta a la tacañería del burgués, al contrario, era esas grandes cantidades lo que buscaba el mercado: “La vanguardia artística surge, históricamente, en oposición al orden estético dominante” (Sánchez, 1977, p. 91)

Esto último como una parte fundamental del lenguaje, pues es a través de él que se construye la forma de la obra, pero existe un pequeñísimo recoveco entre el lenguaje y su capacidad, no me refiero al punto de interpretar o descender al sentido alegórico[7], más bien en el filo de la polisemia. Claro que es ahí donde comienza la interpretación, pero también es el espacio donde se muestra su incompletes donde es capaz de habitarlo, resignificarlo y generar un puente, tanto al interior de sus significados, así como al exterior, al contexto, pues “el lenguaje es capaz de transformarse en depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia, que puede preservar a través del tiempo y transmitir a las generaciones futuras.” (Berger y Luckman, 2001, p. 56)

Ahora bien, al hablar de lenguaje también se debe retomar la noción de que éste es el límite del ser, idea que pareciera reafirmar la finitud, pero no es así, pues el lenguaje como un ser vivo cambia, se adapta, se modifica, por ente también los límites. Aunque un poco fuera de tono me permitiré utilizar un concepto desarrollado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino: el aevum[8] también conocido como el tiempo de los ángeles, en el cual nuestra concepción lineal del tiempo se ve interrumpida por una modificación a destiempo, o mejor dicho, fuera del tiempo. Este ejemplo de una cómo una escalera de caracol baja sin, aparentemente, alterar el transcurso del tiempo[9], pues se sintiera como sí pasases, es lo mismo que ocurre en los poemas y, por qué no pensar, que también en las minificciones.

Pero ese espacio-tiempo[10] que rompe la continuidad es el ejemplo del lenguaje que se inventa a sí mismo para expandir los límites, los cuales también se expanden en lo real y pensándolo un esquema a la inversa: “la comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana.” (p. 55)

La configuración espectral del fantasma y la “atemporalidad” del lenguaje no solamente juegan como individuales, sino que al sumarlos dan pie a la tercera forma: las imágenes, esos fragmentos que se encuentran en cada pequeño texto, que uno tras(otro)mutan a ideas, espacios o sucesos distintos pero que siempre son capaces de formular una estampa en nosotros. Su textura líquida y su rapidez de lectura no permite una aprehensión completa, de ahí la noción de fragmentación, no obstante, eso también es una ventaja para la velocidad actual, pues en cualquier momento se puede acerca a ese tipo de lectura ¿no ocurrió esto unos párrafos arriba? No solamente con el ejemplo del trabajador que, por un momento, observa su móvil, también con usted ¿no leyó dos minificciones en el transcurso de este artículo?[11]

Esta capacidad de irrumpir en casi cualquier momento es una muestra de aquello a lo que Giddens refiere cuando aborda “la intromisión de sucesos distantes en la conciencia cotidiana.” (p. 41) Pero no solamente sucesos como actos que se viven, sino también como imágenes que se presentan en el sujeto al acercarse a la literatura, por ejemplo, los haikús, pues el verdadero haikú no es el que se lee, sino lo que se imagina[12], ahí radica su belleza.

Creo que ahora es posible suponer que esta aparición de las minificciones en cualquier lugar, en cualquier momento, cumplen una función estética/social: si el barroco era la contrapartida del ahorro burgués, luego ese excesivo uso del lenguaje se acompasó con el mercado ¿qué nos quiere decir la brevedad del género? Me atrevo a suponer que nos quiere comunicar su carácter fantasmagórico, tal cual lo describe Rosalba Campra (1985) “Una vez que el fantasma se ha manifestado como tal, desaparece, y su desaparición es, paradójicamente, la prueba de su existencia.” (p. 98) Esa desaparición es una incapacidad por apresarlo por parte del mercado, pero no solamente desaparece y ya, no, también se manifiesta como un espíritu chocarrero, lo tenemos en Twitter, en concursos, en antologías, y hasta en novelas completas o en fragmentos de cuentos.

Ahora ¿qué ocurre con nuestro personaje, después de haber salido del tiempo aevum? Su realidad seguramente cambia, ya el lenguaje lo reconfiguró, tal vez no a grandes rasgos, o en niveles morales o psicológicos, pero si hay una imagen, una percepción, que germinará dentro de él, dentro de la máquina. Hay una nueva consciencia que ahora lo modifica, que puede hacerlo reflexionar sobre su entorno, sus posturas, sobre su vida o, quizá, sobre nada. Tal vez regrese a su labor sin más, sin una revolución que se gesta en su inconsciente o una idea plena que pretenda desarrollar. Pero aún y en esos escenarios, alejados de toda función crítica, de toda intención mecanizaste, la lectura cumplió con su “función social”: estar ahí[13].

[1] Y siglo nunca como conclusión.

[2] La página en blanco es para reproducir el efecto del texto, no para incrementar la extensión del artículo; aunque, pero se podría jugar un poco con eso ¿no cree?

[3] Interrumpido para seguir la idea, porque es bien sabido que el lector construye los textos.

[4] Ese momento de fusión conlleva no solamente seguir las lecturas y disfrutar los textos, sino crearlos, entender el sentido que se encuentra bajo la superficie, a donde pretendemos llegar y volvernos literatura.

[5] Mamá —dijo el niño— ¿Qué es un golpe?

—Algo que duele muchísimos y deja amoratado el lugar donde te dio.

El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo.

[6] O quizá una mente sumamente asertiva los pueda unir.

[7] Eso desde la concepción de la hermenéutica literaria.

[8] “El evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos […] El evo es totalidad simultánea, sin embargo, no es eternidad, porque está sometida al antes y al después. […] La duración del evo es infinita porque no acaba en el tiempo.” (pp. 157-158)

[9] Idea retomada de Cuento XI: Lo que sucedió a un deán de Santiago, con don Illán, el mago de Toledo del Libro El conde Lucanor.

[10] Nombrado con todo el permiso de Santo Tomás.

[11] ¿No es acaso partícipe de un experimento literario?

[12] Un viejo estanque

se zambulle una rana:

¡plof!

(Matsuo Bashō)

[13] “La crítica social del arte no tiene por qué acercarse al arte desde fuera: está causada por las formaciones instraestéticas.” (Adorno, 1970, p. 382)

* ¿A caso usted sonrió?