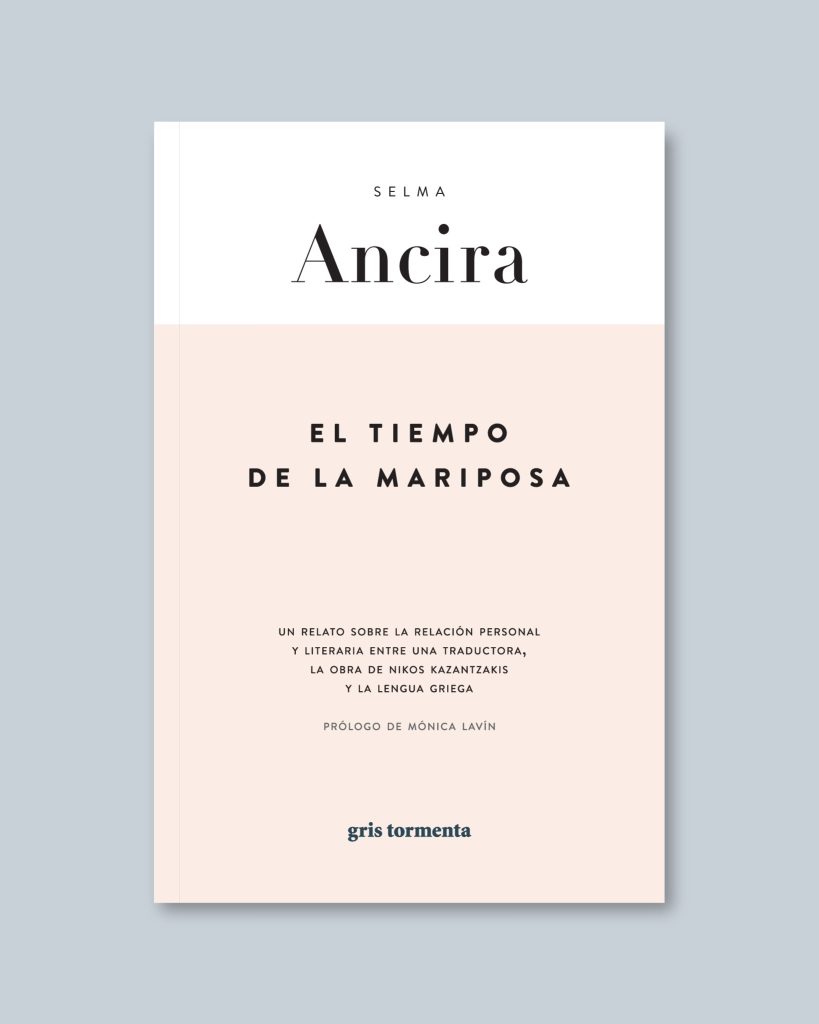

FRAGMENTO EDITORIAL

El tiempo de la mariposa

de Selma Ancira

La editorial Gris Tormenta comparte un fragmento de uno de sus títulos más entrañables en la colección Editor: El tiempo de la mariposa, de Selma Ancira. En él se muestra la relación entre una traductora, la obra del escritor Nikos Kazantzakis y la lengua griega. El lector tiene un acercamiento excepcional a la manera personal en que la autora traslada un libro de un idioma a otro. Esta labor sobrepasa un trabajo de escritorio, de cotejar diccionarios y manuales: involucra un viaje alucinante tras los pasos del creador y su creación. En las páginas se describe el primer contacto de la autora con el mundo y los libros de Kazantzakis, el momento en que conviene con su editor traducir uno de ellos y el recorrido al que se embarca por Creta y el Peloponeso para verterlo al español. Compartimos a continuación un fragmento del libro:

Nikos Kazantzakis llegó a mi vida por una película que no vi. Tampoco sabía que el guion estaba basado en una novela suya. Y, sin embargo, así, en ausencia, pero con su constante presencia, Zorba el griego dejó en mí una huella tan profunda que décadas después, ya convertida en traductora, no pude sino traducir el libro.

Llegó cuando yo no tenía más de ocho años, y, antes de ser palabras, fue música. Una música sugerente que invitaba a bailar. En casa aprendimos el baile.

Supe que en la película el papel de Zorba lo interpretaba Anthony Quinn, a quien mi padre, también actor, admiraba. Y que el escritorzuelo, el chupatintas, era Alan Bates, otro histrión que entusiasmaba a papá. Pero de quien yo me enamoré, aun sin haber visto la película, fue de Irene Papas, la viuda, la bella viuda cuyo rostro era la representación misma de Grecia.

Grecia… ¡Qué poderosa atracción ejerció en mí desde niña! Cuántas veces soñé con recorrer las estrechas callejuelas que miran al Partenón, y cuántas con perderme en el laberinto del minotauro. ¡Y cuántas más con aprender a hablar la lengua de Ariadna!… Muchas, infinitas. Me encantaba inventar palabras que sonaran como las de las canciones griegas que solíamos escuchar en casa. La música de la lengua me cautivaba.

Y, sin embargo, qué camino tan largo tuve que recorrer hasta conseguir echar anclas en la Hélade. Como escribiera Lope de Vega:

¡Por qué notables rodeos

a mi remedio he llegado!

Primero fue Rusia, donde atraqué seducida por nombres casi imposibles de pronunciar para una niña mexicana, pero con los que había convivido a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia. Ahí, en Rusia, descubrí que la literatura de ese vasto país era mucho más de lo que podíamos leer en traducción a mi lengua. Que había autores cuya existencia ignorábamos. Que la riqueza de sus letras es casi infinita. Ahí, en Rusia, descubrí mi vocación. Supe que, cuando te cautiva un autor, te sientes capaz de dar la vida por traducirlo. Que traducir es comprender. Que traducir es compartir. Y, sobre todo, que traducir es escribir. Y que no se puede escribir de lo que no se conoce. Y ahí, también en Rusia, comencé a dar mis primeros pasos en el aprendizaje del griego moderno, aquella lengua anhelada, la que me había hechizado con la melodía de los versos musicalizados que yo canturreaba sin saber lo que decían.

Nueve años después de mi desembarco en Rusia, llegué a Grecia con toda la ilusión de descubrirla, de conseguir algún día formar parte de ese bello y complejo mosaico que es la tierra que vio nacer a Safo, a Píndaro y a Homero, de ir haciéndola mía poco a poco. Llegué con la ilusión de conocerla, de conquistarla. Me entregué a la tarea de aprender la lengua con pasión, como si en ello me fuera la vida. Comencé a descubrir escritores que nunca había leído o, más aún, de los que ni siquiera había oído hablar. Pasaba las tardes deambulando por las librerías, buscando a los autores y los libros que los maestros mencionaban, incursionando en nombres nuevos, probando a leer, con mi muy incipiente griego de entonces, alguna página o un verso. Así descubrí a Yannis Ritsos, a Lula Anagnostaki y a Nikos Gatsos.

Una de aquellas tardes, me topé con una estantería repleta de libros encuadernados en tela. Tela roja, rojo vino. ¿Granate, tal vez? En el lomo, escrito de forma horizontal y con mayúsculas, llevaban la inicial del nombre del autor y su apellido y, abajo, el título de la obra. Las cubiertas eran de un minimalismo extraordinario: lisas, llanas. Me intrigó aquel rincón de la librería, que me hizo pensar en el mar undoso de Homero, y me acerqué. Era Kazantzakis. Toda su obra, desde Lirio y serpiente hasta Carta al Greco. Aun a sabiendas de que no podría leerlo, busqué Zorba. Tomé el libro con devoción. Quería tenerlo entre las manos. Como si su esencia pudiera penetrarme con solo acariciarlo. Lo abrí. Comencé a leerlo. Decir que entendía sería exagerar, y mucho, las posibilidades de mi incipientísimo griego. Más que entender, intuía. Adivinaba. Pero desde las primeras líneas fui presa de una fascinación creciente por esa especie de tejido que se desplegaba a lo largo de 366 páginas, como los días de un año bisiesto. Me senté en un rincón de la librería y, con un deleite indecible, leí Vida y andanzas de Alexis Zorba. ¿Y el griego? ¿Dónde había quedado el griego de Zorba? Aquel, el mítico, el que el mundo entero conocía.

Me salté el breve prólogo del autor. Tenía prisa por llegar a la historia y me fui directamente a la primera página del primer capítulo. Leía atorándome en las palabras desconocidas. ¡Y cuántas había! Recuerdo, por ejemplo, una patatuca azul. Era evidente que se trataba de una prenda de vestir. Pero ¿cuál? La patatuca de aquella primera página resultó ser, en nuestra lengua, un chaquetón. Y también me acuerdo vivamente de yok, una palabra turca perfectamente integrada en la frase, cuyo origen descubrí años después, cuando traduje la novela.

No lo dudé. Compré el libro. Y decidí leerlo. Sería, pensé, ignorante de las particularidades de la lengua de Kazantzakis, una manera de enriquecer mi vocabulario y adentrarme en su mundo, del que tanto había oído hablar y que aún desconocía.

Pero en aquella época había una dificultad añadida: no existía ningún diccionario jugoso, rico, exhaustivo del griego moderno al español. Solo había uno de bolsillo, útil, sí, para aprender palabras, pero no para internarse en las entrañas del idioma. Por suerte tenía un muy buen diccionario griego moderno-ruso, que había comprado en Moscú y del que me servía. Huelga decir que, en incontables ocasiones, tras hallar la palabra en ruso, me veía obligada a acudir al diccionario ruso-español para entenderla. Y así, muy poco a poco, a paso de tortuga, o incluso de caracol, fui avanzando en la lectura de ese libro que, aun sin poderlo disfrutar a mis anchas, me maravillaba.

¿Qué me gustaba de Zorba? Me gustaba la vitalidad del personaje, el entorno en el que se desarrolla la trama, la Grecia que trasluce en cada página, la viuda que, sin yo proponérmelo, en las páginas del libro tenía la cara y el porte de Irene Papas. Me gustaba la dificultad de leerlo. Me gustaba que, con ayuda del diccionario, iban apareciendo las imágenes como si fueran frescos o mosaicos en una villa pompeyana. Me gustaba el mar que bramaba, la coquetería de Venus que aparecía por el oriente toda danza y jugueteo. Me gustaba el reto.

Me emocionaba pensar que, cuando llegara el día, Zorba sería la puerta de entrada al universo de Kazantzakis. Que me acercaría a él a través no solo de su escritura, sino de sus lecturas, sus aficiones, su vida… Porque traducir un libro es experimentar una especie de metamorfosis. Es convertirte en el autor, seguir sus huellas, andar sus pasos, leer los libros que él leía, descubrir a sus autores predilectos y dejarte o no cautivar por ellos; es adentrarte en el resto de su obra para situar, en el conjunto, el libro que traduces; es conocer sus diarios y sus cartas, rastrear sus traducciones, cuando las hay, y enterarte de su manera de entender este oficio, saber qué consideraba prioritario y qué superfluo; es conocer sus debilidades como ser humano y también sus fortalezas… Traducir un libro es transportarte al siglo y al entorno del argumento traducido, es recrear, en tu momento y tus circunstancias, un mundo muchas veces desaparecido.

Terminé de leer el libro semanas después. Tenía en mi haber un cuaderno constelado de palabras en griego con su significado en ruso al lado y, a veces, también en español, y mi libro en griego, encuadernado en tela rojo vino o… ¿granate, tal vez?, salpicado de palabras subrayadas, unas veces traducidas, otras acompañadas de signos de interrogación o de admiración. Terminé de leer el libro deslumbrada, aun si los detalles se me habían escapado; conmovida, aun si no había conseguido llegar al fondo de las emociones latentes en sus páginas; cautivada por ese rotundo canto a la vida, recio y vigoroso que, pese a mis carencias léxicas y gramaticales, se había abierto paso hasta mis entrañas. Pero, sobre todo, terminé de leerlo determinada a traducirlo en el futuro, algún día, no importaba cuánto hubiera que esperar. Sentía en mí, en el pecho, en el estómago, en la médula de los huesos y hasta en la punta de los dedos, la necesidad de enfrentarme al reto, siempre vivificador, de tejer en el telar de mi idioma los hilos narrativos, los nudos y la trama de esa novela cuyas imágenes había intuido prodigiosas.

Pasaron muchos años, varios lustros, hasta que un día se obró el milagro.

Escribe Marina Tsvietáieva en ese precioso relato que es Viva voz de vida:

Yo no creo en milagros. Mas qué dicha

es darse cuenta: ¡el milagro — existe!

Y qué dichoso fue para mí el momento en que en un cálido mediodía de primavera sonó el teléfono de mi departamento en Barcelona y oí la voz de Jaume Vallcorba, editor de Acantilado: estaba planeando incorporar a su catálogo la obra de Kazantzakis.

Aun si quisiera, no sería capaz de reproducir la conversación completa, porque, en cuanto supe que Kazantzakis se traduciría, yo ya solo pensaba en una cosa: Zorba es mío. Zorba es mío. Zorba tiene que ser mío.

Había llegado el momento.

—

Selma Ancira (Ciudad de México, 1956) es traductora literaria. Ha vertido al español una vasta cantidad de obras de escritores griegos y rusos, como Lev Tolstói, Alexandr Pushkin, Yannis Ritsos, Theodor Kallifatides y Nikos Kazantzakis. Es reconocida por haberle descubierto al mundo hispanohablante la obra de Marina Tsvietáieva: una de las figuras más importantes de la poesía rusa del siglo XX. Recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura 2022 por su labor de traducción.

—

El tiempo de la mariposa, de Selma Ancira.

Prólogo de Mónica Lavín.

Este libro se realizó en coedición con la Universidad Veracruzana.

ISBN 978-607-59556-6-7

Encuentra más información en www.gristormenta.com/etp