Por Leonardo Marrufo Lara

Hablar de conflictos por agua o territorios en procesos judiciales podemos siempre referirnos a procesos que se han suscitado desde finales del siglo XIX y principios, o gran parte, del XX; sobre todo por el proceso de industrialización que se suscitó en Nuevo León bajo el gobierno de Bernardo Reyes y Lázaro Garza Ayala. Sin embargo, ha surgido una pregunta: ¿este tipo de conflictos han existido siempre y cómo fue al inicio del Tribunal Superior de Justicia nuevoleonés con respecto al tema?

Para darnos un ejemplo claro de este tipo de temas ha surgido en el Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León un expediente sumamente interesante que puede darnos una perspectiva sobre los procesos judiciales en conflictos por el agua y las tierras, sobre todo de aquellos que figuraron al inicio del Tribunal Superior de Justicia, formando parte importante de la historia del derecho en Nuevo León.

El caso en particular es sobre el altercado entre un grupo étnico original de la región: los alazapas, frente a los tlaxcaltecas. No solo se puede entender como un choque por tierras y agua, sino también como un conflicto cultural, en donde los alazapas ven amenazado su entorno por otro pueblo que llegó a “invadir” su territorio, es decir, asentarse en él debido a la necesidad de poblamiento de tierras inhóspitas en el septentrión.

Dentro del proceso judicial se nos revela algo interesante: al principio no se da la especificación de que se trata de la pugna de estas dos etnias sino de pueblos: Tlaxcalam [sic] de San Miguel de Aguayo en contra de San Antonio de Valenzuela. Esto era claro que más que un pleito entre grupos específicos, era más bien entre dos asentamientos ya reconocidos por el Estado, originando una pugna no entre particulares sino entre pueblos vecinos, argumentando afectaciones en su cotidianidad. En este sentido, el pueblo de San Antonio de Valenzuela, en su mayoría naturales alazapas, se quejaron de que los pobladores de Tlaxcala de San Miguel de Aguayo invadieron sus territorios y además les habían quitado parte del agua que corría por sus tierras, ocasionando tensiones entre ambas localidades.

La situación era tensa, pues necesitaban de todas las partes para aclarar a quién le pertenecían las tierras ocupadas por los lugareños de Tlaxcala, al mismo tiempo que se necesitaba saber qué pasaría con el agua; pues los naturales alazapas argumentaban que se les estaban robando. De hecho, en una de las cartas del juez de paz del pueblo de San Antonio de Valenzuela, exige una pronta respuesta del Tribunal Superior (jueces y magistrados) para que “no se altere el orden establecido”. En este sentido fue evidente que entre los dos pueblos ya existía una tensión mayor a lo esperado.

Por otro lado, el Juez de Primera Instancia de la fracción judicial correspondiente al Valle de las Salinas, en donde Villaldama era la cabecera, buscó conciliar ambas partes para no provocar un hecho que pudiera desequilibrar a la región – sobre todo con el tema del uso del agua-, por lo que en un principio evocó el artículo 162 de la recién promulgada Constitución estatal de 1825, en búsqueda de aplicar la conciliación entre todas las partes; sin embargo, esto no sucedió.

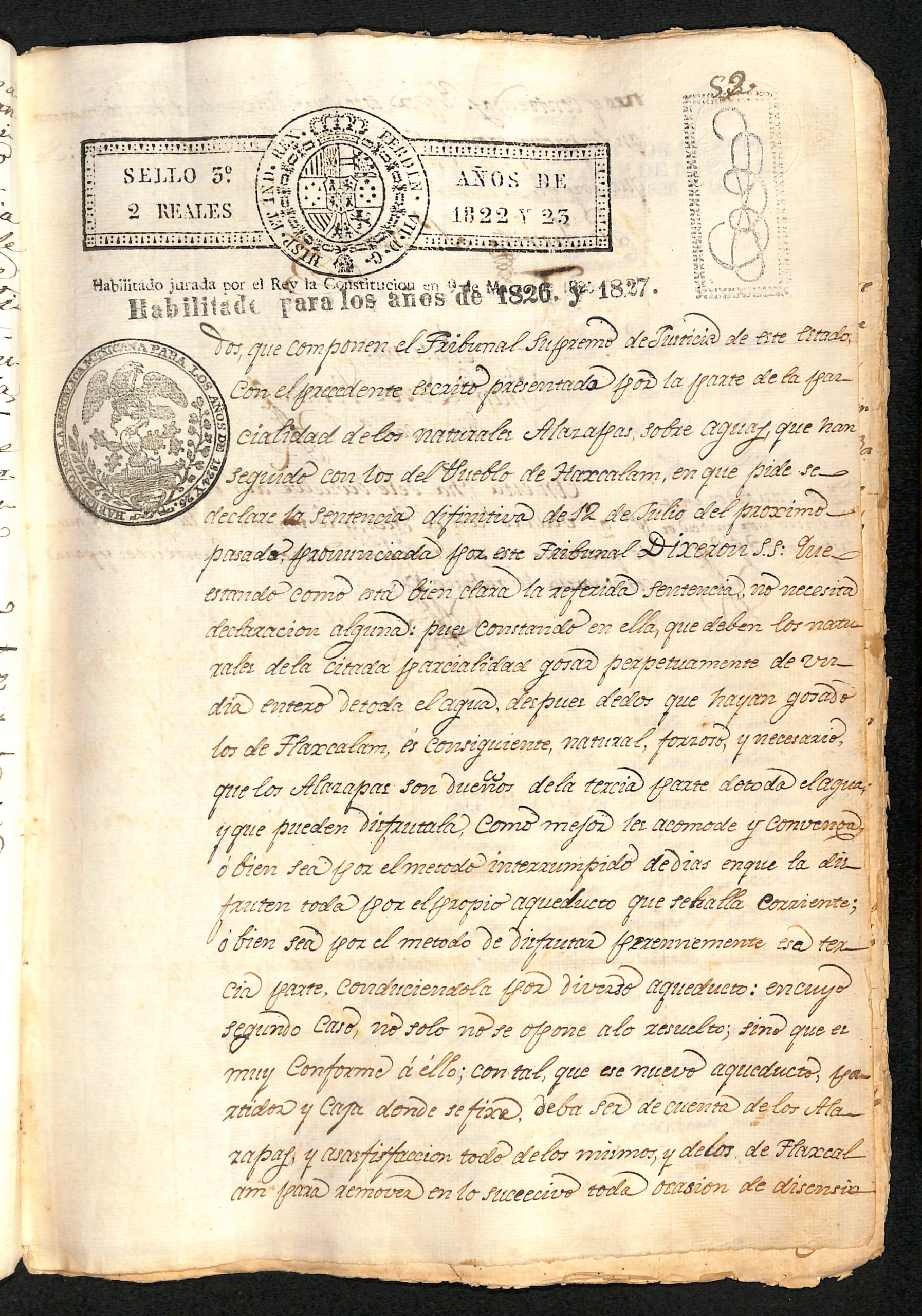

La sentencia del Juez de Primera Instancia, en relación con el uso del vital líquido, fue que los naturales alazapas pudieran gozar de un día de agua de los riachuelos que pasaban por sus territorios; no obstante, el defensor de estos, el ciudadano José Antonio Pérez, presentó una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León.

Las acciones tomadas por José Antonio Pérez son sumamente interesantes porque hasta el momento es uno de los primeros ejercicios de apelación para que la Segunda Instancia (Magistrados) declaren que los jueces de Primera Instancia den el adecuado seguimiento a la aplicación de la sentencia que dictaron. Y es que, en este sentido, José Antonio Pérez, como representante del pueblo de San Antonio de Valenzuela y por ende de los naturales alazapas, presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León un escrito apelando ante los magistrados para que declarasen que no se estaba siguiendo lo ordenado por la sentencia del Juez de Primera Instancia de la Fracción Judicial de Villaldama. Debido a que se acusaba al pueblo de Tlaxcala de San Miguel de Aguayo de no seguir al pie de la letra lo ordenado en la sentencia, al no dejar utilizar un día de agua a los alazapas y ellos utilizarla por dos días seguidos; además de que se le había estado insistiendo al Juez de Primera Instancia que revisara la ejecución de su ordenamiento, sin tener éxito alguno.

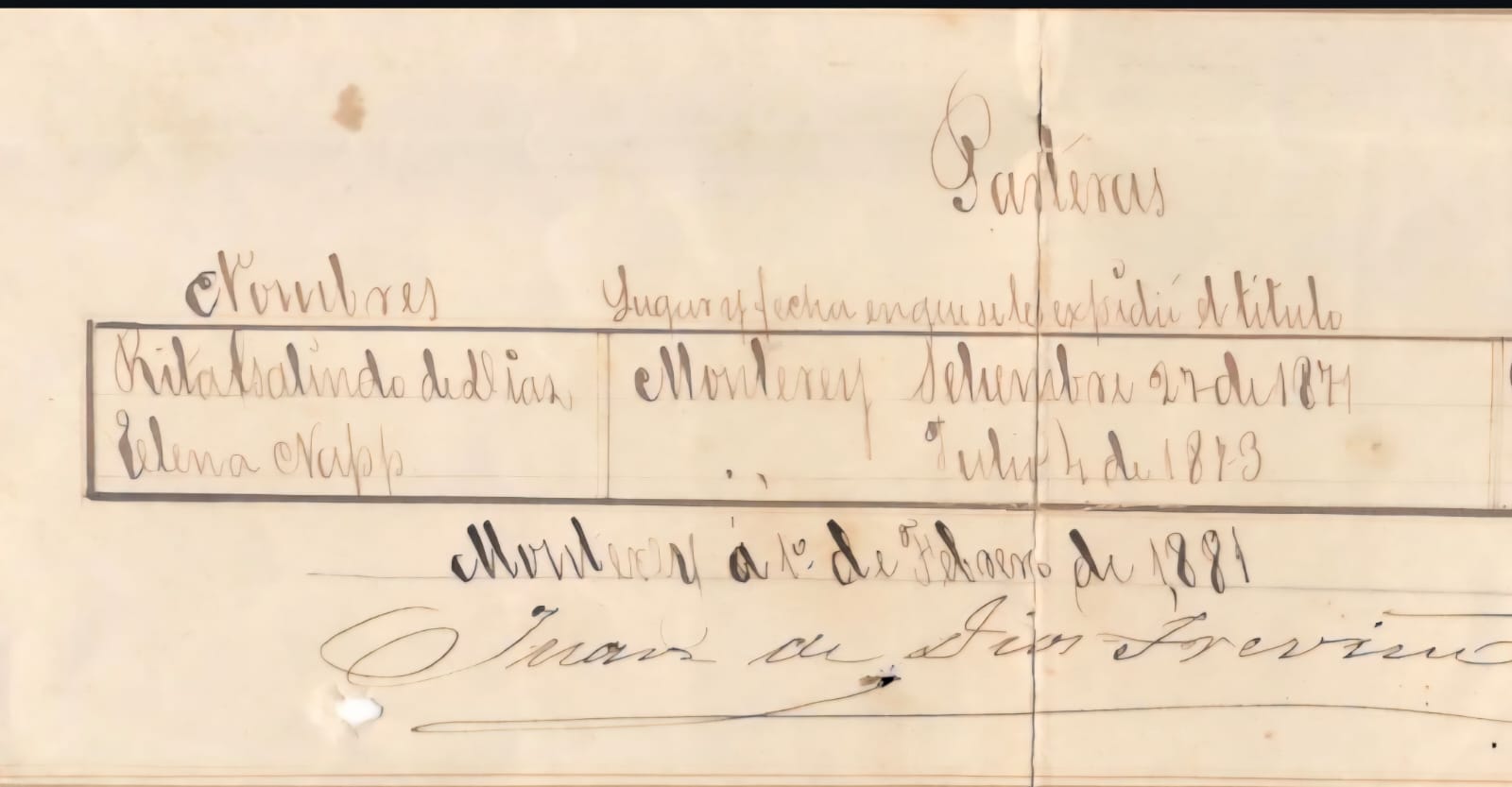

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León, que en ese momento eran los licenciados José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, Pedro Agustín Ballesteros y Rafael de Llano, analizaron en conjunto la apelación de la defensa del pueblo de San Antonio de Valenzuela y concordaron, en lo que sería una de las primeras decisiones en Pleno de Tribunal, que los alazapas eran dueños de una tercera parte de todo el agua que cruzaba entre los dos pueblos; asimismo, tenían la potestad de poder utilizarla, en los términos de la sentencia del Juez de Primera Instancia, como mejor les conviniera, accediendo al vital líquido por cualquier método -esto en referencia a la implementación de acequias-, dejando también la utilización del vital líquido a los de Tlaxcala.

Esta sentencia de los magistrados también revela el sentido de buscar medios pacíficos para llegar a un arreglo entre partes iguales. Al final del escrito se menciona lo siguiente: “para remover en lo sucesivo toda ocasión de diferencias y contiendas”. Con esta última frase es en clara alusión tanto a la Carta Magna Federal de 1824 como la local de 1825, pues estos dos ordenamientos en esencia buscaban que los juicios civiles, y algunos criminales, fueran a través de medios conciliatorios; sobre todo cuando se trataba de procesos judiciales que eran vistos por los alcaldes constitucionales que actuaban como jueces de primera instancia, como en este caso expuesto lo era el ciudadano Francisco Antonio de Ugarte.

Hasta aquí parecía que el enfrentamiento entre estos dos pueblos había quedado en buenos términos, sin embargo, este conflicto sigue varios meses y años después; sobre todo por la construcción de una acequia y un acueducto. Ambas partes no estaban conformes, los alazapas de San Antonio de Valenzuela se quejaban de que los de Tlaxcala de San Miguel de Aguayo estaban incumpliendo el mandato del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León, pues seguían sin poder acceder a su tercera parte de agua.

Por otro lado, los de Tlaxcala de San Miguel de Aguayo argumentaron que a ellos se les impedía acceder al vital líquido a través de los mecanismos antes mencionados, ocasionando que inclusive algunos molinos dejaran de funcionar por la falta del vital líquido, afectando a los campos de cultivo en el territorio. Al conflicto por agua se le agregó uno más ahora relacionado con el tema de los territorios, en donde los alazapas acusaban que los tlaxcaltecas estaban invadiendo parte de sus jurisdicciones, por lo que arremetieron nuevamente.

Sobre este punto el proceso legal cambió de “nombre”, pues ya no era un pleito por el uso de agua, y pasó a ser conocido como: “conflicto por tierras y agua”, lo que resultó que este asunto se complicara todavía más, porque se abre una pregunta interesante: ¿qué argumentos tenían los alazapas para decir que estaban siendo “invadidos” por los tlaxcaltecas? El argumento que se menciona en el proceso judicial fue la expedición española en 1591 al valle que hoy comprende Villaldama, Sabinas y Bustamante; en la expedición venían integrantes del pueblo de los tlaxcaltecas, para ayudar a poblar la zona y reducir la presencia “chichimeca”, a la que pertenecían los alazapas, y que estos vivieran en poblados con beneficios concedidos por el reino de España. Cabe mencionar que, desde 1711, ambas poblaciones habían sido beneficiadas con el uso de agua y porciones igualitarias de tierras por parte de Don Manuel de Campusano.

En suma, el proceso legal se extendió hasta 1846, 20 años después desde su inicio en 1826. Para ese momento, ambos pueblos ya estaban bajo el régimen del Ayuntamiento de Bustamante y previamente habían convivido bajo un solo estandarte como San Miguel, por lo que las facciones de alazapas y tlaxcaltecas tuvieron que llegar nuevamente a una conciliación; ya no por el uso de tierra, sino por el hecho de que se debía cumplir la sentencia de 1826 referente a la porción de agua que le pertenecía a los alazapas.

Comentario final

Hay partes de la historia de Nuevo León que no están escritas, sobre todo aquellas que buscan comprender el origen de zonas que están fuera del espectro del Área Metropolitana de Monterrey y que tal vez no se han tratado desde el aspecto histórico-jurídico. En ese sentido, la narración de este conflicto, a partir de un expediente judicial, nos da otra perspectiva de los nativos alazapas y de los pobladores tlaxcaltecas. Si bien vivían en “paz”, se presentaron fricciones por el uso del agua y el suelo; por lo cual es valioso saber que las autoridades judiciales de aquella época intentaron mediar para que esto no escalara a un pleito mucho más áspero. Asimismo, podemos concebir las primeras sentencias del aparato judicial justo al año en que se instaló el Tribunal Superior de Justicia.

De igual manera, es un ejemplo del uso de la conciliación para la resolución de conflictos, mecanismo utilizado, sobre todo porque aún no existían -entre 1824 y 1830- ordenamientos jurídicos locales que funcionaran como modelo para los procedimientos civiles y penales; hablando, sobre todo, de los códigos procesales. Es por tanto que se aludía a la aplicación de la Constitución local y federal. Finalmente, conocer un poco sobre este conflicto deja abierta la posibilidad para adentrarse a la investigación histórica jurídica de Nuevo León, un campo poco explotado y que nos enseña vertientes sobre problemas sociales que también sucedían a las fueras de Monterrey. Así como explorar la relación entre autoridades y pueblos originarios durante la conformación constitucionalista de nuestro estado y país.

*

*

*

Leonardo Marrufo Lara es Licenciado en Historia y Estudio de las Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomado en la gestión de documentos y administración de archivos por la Asociación Latinoamericana de Archivos y la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí. Desde el 2010 ha participado en el rescate documental con valor histórico del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y en el 2012 se integró como miembro de la Coordinación Editorial del Consejo de la Judicatura. A partir de 2020 está al frente de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica de la Dirección de Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura, dedicada a resguardar el patrimonio documental del Poder Judicial, así como incentivar a la investigación y difusión de la historia jurídica del estado.

*

*

*

Fuentes:

Acervo Histórico del Poder Judicial del Estado de Nuevo León – MEMÓRICA AGN

Expediente promovido por el ciudadano José Antonio Pérez, apoderado del Pueblo de San Antonio de Valenzuela, sobre despojo de tierras, aguas y demás bienes de la comunidad de los alazapas en contra del Pueblo de San Miguel de Tlaxcala, sus vecinos. Villaldama, Nuevo León,1826.

Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Promulgada el 5 de marzo de 1825.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 4 de octubre de 1824.

Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 10 años de mediación en Nuevo León. Monterrey, México: Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, 2015.