Por Víctor Barrera Enderle

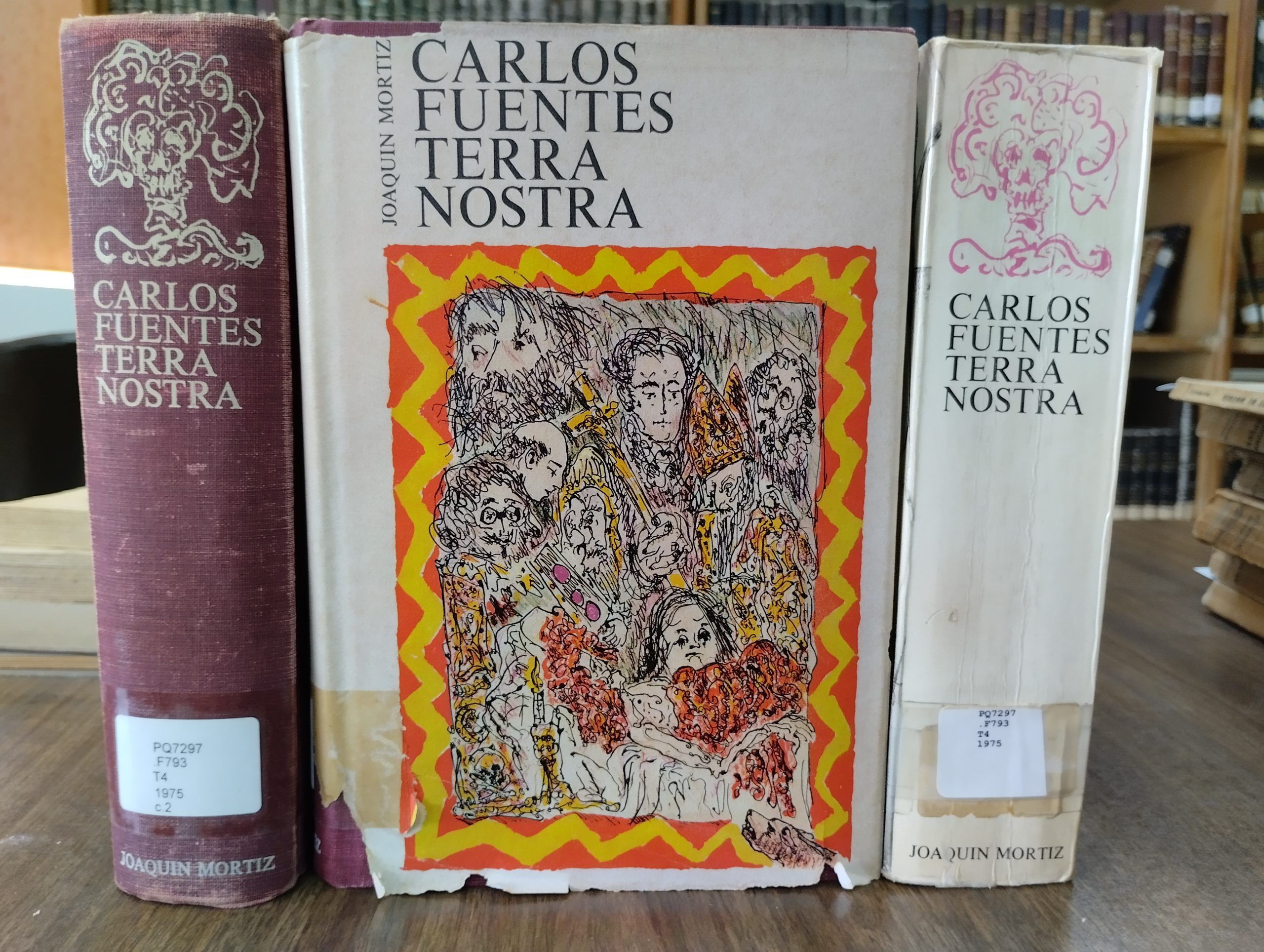

Parafraseo, por supuesto, el inicio de Terra Nostra. Suele decirse que su publicación, en noviembre de 1975, cerró el ciclo narrativo del boom (abierto con la aparición de La ciudad y los perros en 1963); se dice también que el final de esa fiesta editorial llegó con el puñetazo que Mario Vargas Llosa le propinó a Gabriel García Márquez en febrero de 1976 en la ciudad de México. Puede ser. Sin embargo, si colocamos este fenómeno en un marco mayor: el de la literatura y la cultura latinoamericanas, caeremos en la cuenta de que el boom no fue una irrupción espontánea, surgida de la nada, y que su final no fue sino una prolongación extenuante, explotado ad nauseam por el mercado editorial (y cuyo encandilamiento se dilató hasta los años noventa). Otra fuente interesante para consultar y contrastar: la correspondencia, publicada hace unos años, que los “fabulosos cuatro” sostuvieron entre sí a lo largo de varias décadas. Esa lectura de los papeles privados revela varias cosas, entre ellas: la obsesión de Fuentes con la historiografía literaria. Su propósito: resaltar la excepcionalidad del grupo y subrayar su diferencia. No sólo su obra se distanciaba de la narrativa latinoamericana “tradicional” (entiéndase la producción realista y costumbrista de las primeras décadas del siglo XX), sino también de las conductas: recuerdo la imagen que José Donoso describió de Fuentes en su Historia personal del boom cuando lo conoció en 1962, con motivo de un congreso literario en Concepción. El autor de El obsceno pájaro de la noche descubrió en Fuentes a un escritor que no presumía ser “hijo del pueblo”, sino más bien un políglota que “asumía con desenfado su papel de individuo y de intelectual, uniendo lo político con lo social y lo estético, y siendo, además, un elegante y refinado que no temía parecerlo”.

Fuentes terminó de pulir y publicó su novela total durante su estancia como embajador de México en Francia; o, puesto en otras palabras, como representante del gobierno de Luis Echeverría (en los medios culturales e intelectuales todavía resonaba su consigna en favor del mandatario responsable de la masacre del 68 y de la represión del 71: “Echeverría o el fascismo”). Días sombríos para la cultura latinoamericana: los golpes de estado en América del sur, el caso Padilla en Cuba, la guerra sucia en México, y el exilio continuo de intelectuales y creadores. Y un poco de todo ese cóctel explosivo está en Terra Nostra, porque al final ese era (o parecía ser) nuestro universo: un devenir incesante de choques y tensiones, de conquistas y fracasos. Galeón al garete que no ha podido atracar todavía en el puerto del progreso y la civilización. Huracán desbocado que arrastra consigo una larga historia mezclada de teleología y escatología.

Con la Gramática de Nebrija y la Poética de Luzán, Fuentes comete una herejía y hace del español una lengua franca para atravesar los círculos del infierno; para colgar al sol las promesas fallidas de reyes, generales, presidentes y dictadores; para mostrar los esqueletos que yacen bajo las catedrales y palacios; y para exhibir el interior vacío de estatuas y monumentos, colocando junto a la pomposa redacción de edictos y leyes, los cantos y gemidos de las tradiciones orales.

El 29 de marzo de 1974, Fuentes le escribía una carta, desde Washington a Gabriel García Márquez y le contaba que “La novela, pulpo y medusa, se me ha desbordado a las 700 páginas y todavía me faltan unas 300. El vuelo imaginativo necesitaba un poco de lastre realista para no resultar gratuito, de manera que leo mucho sobre montería, cría de azores, fueros de Aragón, comuneros de Castilla, guantes, anillos, calzas, table manners y construcción de escoriales. Cortázar me regañará por hacer museografía a la Carpentier, pero yo sigo la preceptiva del maestro Buñuel: no hay imaginación sin historia”. Y tal fue, a la postre, su poética narrativa. Los anaqueles infinitos de las bibliotecas norteamericanas saciaron su urgencia de realismo, y dotaron a Terra Nostra de una minuciosidad digna de cualquier archivo virreinal.

El narrador omnisciente de la novela se convierte así en una suerte de heterogéneo cronista de indias porque no sólo describe el descubrimiento del nuevo mundo, sino la transformación y fusión de dos universos y su inevitable desenlace postapocalíptico. Es una historia sobre el poder, pero también sobre lo vacío y retórico de ese poder. En su prosa, las líneas rectas del racionalismo renacentista ceden ante los alambicamientos del barroco, las curvas se vuelven tan pronunciadas que terminan en espirales infinitas. Al final: no es una novela total, sino la confirmación del fracaso de cualquier aspiración de totalidad. Constatación de que buena parte de nuestra literatura es un pronunciado testimonial de agravios.

Terra Nostra agotó la veta imaginativa del boom y al mismo tiempo anunció algunas de las nuevas direcciones de la narrativa latinoamericana: la reescritura de las historias oficiales, el trabajo con el archivo y la carnavalización de nuestros mitos fundacionales. Por ello resulta apropiado ahora imaginar al primer novelista que soñó, entre nosotros, con la novela total.