Por Jorge A. Jaramillo

“Pero, justamente a través del plano ordinario de las cosas,

la razón saldrá a flote, si es posible, en la búsqueda de la verdad.”

E. A. Poe. “Los Crímenes en la Calle Morgue”

A Víctor Frankenstein,

Orkney 16 de abril, 17…

Querido Víctor, desde aquel día que nos separamos te hemos perdido el rastro. Nos tienes preocupados. Pareciera que nuestras cartas no están llegando a tu morada temporal en aquellas islas de Escocia que mencionaste como tu destino ¿O es que acaso las estás ignorando? Mi correspondencia con Elizabeth me mantiene al tanto de Ginebra y allá sucede lo mismo. Justamente como tus intermitencias en Ingolstadt hace unos cuantos años. Recuerdo haberte visto tan desdichado, tan enfermo y deprimido sobre tu lecho, casi como si te estuvieras pudriendo entre las sábanas; después de tu inconsciencia mirabas el techo sin decir una sola palabra, actuabas como en tus cartas: de manera breve y misteriosa. En ese momento —y creo que ahora también— creíamos que nos escondías algo, una especie de secreto que te carcomía por dentro. Te conozco desde infante y sé que siempre has tenido esa habilidad de desaparecerte, de dejar todo atrás para dedicarte a la intromisión de tus pensamientos, pero no sabes cuánto nos afecta a los que te rodeamos; a Elizabeth, por ejemplo, que no deja de esperarte noche en vela, con las ojeras y los huesos saliéndole por fuera, porque sé que también has observado su decadencia… Esta carta también es escrita en forma de desahogo, para que sepas sobre mí, lo que no sabes que me ha ocurrido en estos últimos días… Quizás cuando te llegue este mensaje ya no esté con vida.

En Inglaterra todo es efímero, me percaté de esta característica durante las cinco semanas en las que habité la ciudad. Solo podría permitirme dos comidas, una inmediatamente al levantarme y otra justo antes de dormirme—los precios eran elevados, por lo que varias veces no alcancé a alimentarme con más que lo que tú considerarías un aperitivo—; entre ese lapso no estaba desocupado, todo lo contrario, tenía que salir lo más rápido posible para dirigirme a la oficina donde hacíamos los negocios, era muy agotador, largas horas encerrados y sin que paráramos de discutir temas como las mejores rutas comerciales o que preparamos una próxima estrategia para convencer a los hindúes que, por cierto, nos eran personas de un trato muy difícil. Al llegar al hostal normalmente tenía un dolor de garganta terrible, aunado a una especie de conjuntivitis que quizás desarrollé debido al poco sueño que me era asequible, o tal vez se haya debido al estrés; no lo sé, solo puedo explicarte que la situación era tan extrema que algunas de las veces no supe si mi manera de caer a la cama, de caer fácilmente rendido ante un momento de tranquilidad, fueron en verdad un pequeño sincope del que por milagro pude sobrevivir. Me estaba entregando a un mundo completamente nuevo y del que ahora era esclavo. Te mentiría si te dijera que esto no trajo repercusiones, pues empecé a comportarme de formas más hostiles: pelear con los recepcionistas o con los mismos vecinos de habitación; en un principio fueron solo palabras, inofensivas palabras hasta que terminamos escalando a los golpes. En una de mis primeras riñas dejé a un alemán tirado afuera de una panadería. El dilema con la violencia es que es muy seductora, una vez que metes un pie en el pozo este te arrastra hasta la inmensidad del vacío.

Caí en las delicias del mal. Se nos hizo costumbre que al salir de las reuniones fuéramos a cenar, no me negaba, a pesar de que las cuencas estuvieran tan hinchadas que bien se me podía desprender un ojo encima de la sopa. En un principio pedía agua, hasta que James tendió su mano y me dio a probar aquello que describió como el éter divino, una vez que lo pruebas no lo dejarás jamás. Lo bebí para adecuarme al ambiente, sin embargo, quedé sorprendido con sus características y pasé a usarlo fuera de estas. Una botella junto a la cama te alegra las noches.

Mis límites llegaron en aquella taberna de York —antes quiero aclararte que estoy avergonzado de este periodo en el que me hice asiduo al alcohol, pero no trataré de ocultarte la verdad, creo pensar que lo comprenderás—. Estaba borracho y tendido sobre el mostrador, sin ninguna moneda encima, cuando entró un hombre alto y fornido. Se pidió una bebida. Escuché el vidrio chocar con la madera de la barra. Al principio me pensé astuto quitándole el vaso y bebiéndomelo, pero nada más lejos de la realidad… Me acomodó un puñetazo y yo en respuesta le tiré un golpe bajo, justo en el estómago. En eso, él sacó su pistola y sin darme cuenta, de un momento a otro, era yo quien estaba tirado en el suelo con un arma apuntándole en la sien. Tuve miedo Víctor. Supliqué por mi vida, hasta le recé a Cristo y le prometí que si salía vivo me convertiría al cristianismo. Di tanta lástima con mis lágrimas, con mi posición indefensa como la de un ciervo a punto de ser asesinado, que me dejaron salir intacto. Fui el centro de las burlas en ese momento. Había sido humillado. En aquellas novelas caballerescas de la niñez había aprendido lo que era el orgullo, lo importante que era para un hombre mantenerlo, el dar la cara ante los demás por protegerlo, y, justo en ese instante, no me quedaba nada de ello. Ya no era virtuoso, mis demonios me perseguían, y raro fue que esto de verdad se manifestara tiempo después.

No tienes idea del sosiego que se puede llegar a alcanzar en una catedral mientras se comparte silencio con los penitentes, algunos sentados y otros hincados, pero con la misma ansia de la iluminación celestial; es extraño, porque se respira el pecado… Estaba en mi punto más bajo, lo supe cuando empezaron a llorar justo al lado mío, su rostro contraído y los pequeños arrebatos en que se limpiaba no hicieron más que hacerme sentir extranjero al ambiente ¿Cómo es que él podía llegar a poseer esa sensibilidad? Esa catarsis emocional con la que se pueden liberar todas las culpas, con las que es posible comprimir la frustración a través del llanto. Era un duplicado mío, sino no hubiera recorrido el mismo camino angustioso al que habíamos sido sometidos todos; de eso estaba seguro, que éramos como un rebaño de ovejas negras perdidas en la pradera, vagando por los pastizales en lo que hallábamos las formas de encontrar nuestras absoluciones. No somos especialmente creyentes de nada, y eso es un problema… ¿A dónde iremos en busca de ayuda cuando no nos quede otra cosa más que nuestra individualidad? ¿De quién aceptaremos el discurso que nos endulzará el oído y que acudiremos en busca de placer inmediato? ¿O es que preferirás pasar toda la vida naufragando entre preguntas? Amigo mío, considero indispensable hallar soluciones a los anteriores dilemas, para que no andes rascando de un lado a otro, no sufras las consecuencias de mis incertidumbres.

Cuando estaba admirando los vitrales una anciana se acercó a mí, vestida en su totalidad de blanco; y, aunque no lo creas, tenía los labios pintados de rojo carmesí. Con su carrasposa voz hizo la agradable invitación al evento nocturno que se daría ese día, anunciándolo con cierta exclusividad. No me quedó claro si era una monja. “Ese del que no has despegado los ojos es el Arcángel Miguel, representa la dualidad del mal y el bien, es a su vez la oposición de la fe contra el ateísmo; la imagen captura el sometimiento de los caídos a través de un arma sagrada, a veces una espada, otras veces una lanza”.

A ti se te ha dado todo cuanto ha sido posible. Tu padre se ha encargado de preservar la familia Frankenstein incluyendo a los que no son parientes de sangre, a Elizabeth o la pobre de Justine, aun cuando ha sido atormentado toda su vida con desgracias como el fallecimiento de la tan amable Caroline, tu madre, o el de uno de sus hijos ¿No crees que él ha sufrido tanto o más que tú? En comparación, no has hecho más que vagar por todo el continente en un intento de escapar de la verdad: que ellos ya fallecieron. Creo que deberías tomar el ejemplo, contestar las cartas, volver a tu casa, y encargarte de tus responsabilidades como el adulto que ya eres. Espero que resalte el tono agresivo de las anteriores palabras, porque estoy harto de la arrogancia y la inmadurez de tus acciones, te lo digo como un amigo, tienes que parar con tus juegos. Me molesta que seas receptor de todo este aprecio y que no seas grato con quienes te lo otorgan, algunos no tenemos la suerte de tener una familia como la tuya, tan unida… y tú con ese afán de cortar todas las intersecciones.

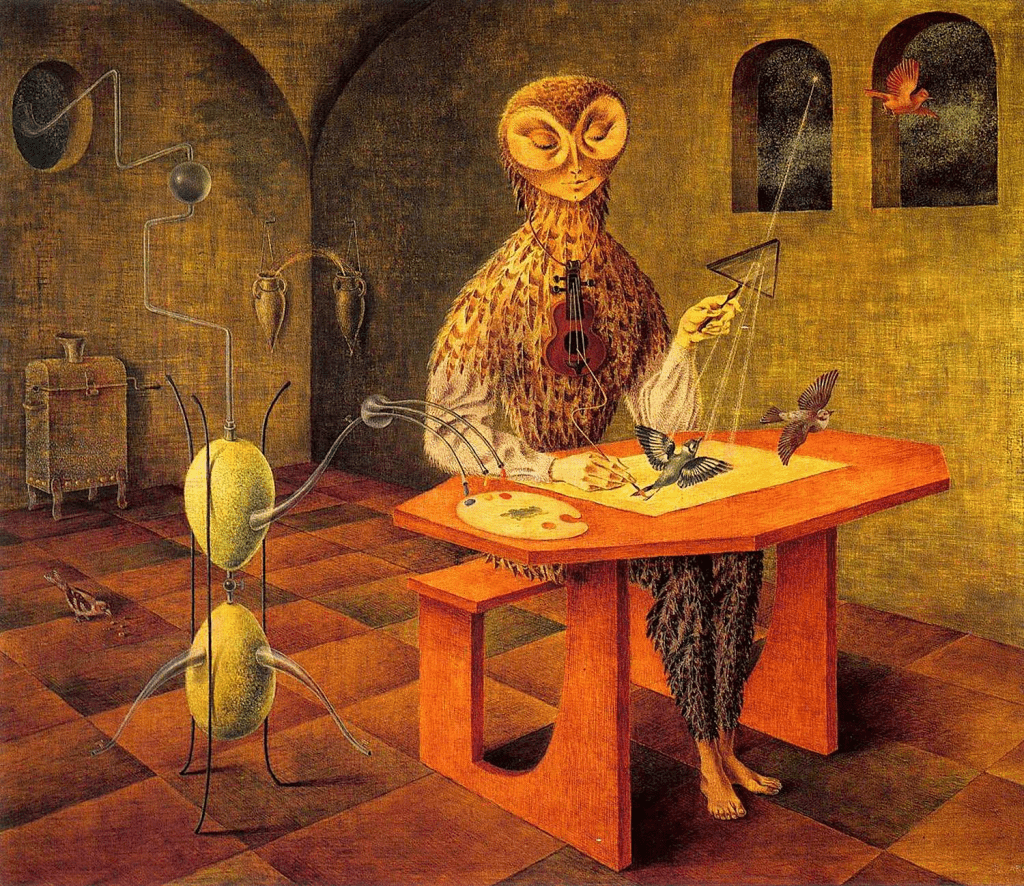

La peor decisión fue atravesar el portal. En el umbral ya estaba siendo esperado por la anciana, la cual me pidió que la acompañara. “Ojalá te guste lo que te tenemos por ofrecer”, no volvió a decir nada más. Caminamos hasta el altar, lugar donde con unos determinados golpes hizo que se desplegara el mueble, y a su vez, se fue abriendo una especie de compuerta en el suelo. Bajamos. Fueron alrededor de tres vueltas en las escaleras circulares, sostenidas por una inmensa columna de cemento. A través del filo del techo pude ver una imagen que se agrandaba cada vez más, una especie de réplica del piso superior con la particularidad de no tener bancas; conjuntos de individuos estando de pie, cubiertos por una túnica negra y un libro junto a su brazo; en el presbiterio había tres figuras perturbadoras, especie de humanos con cabeza de animal; en la sede estaba sentado un cuervo, en el ambón un lobo, y detrás del otro altar, el negro, un búho. Me vistieron. Prosiguió la dedicatoria a una tal señorita Bethany, la cual poseía una edad muy avanzada para seguir en el culto y se despediría al finalizar la misa. El búho caminó hacia el sagrario, sacó un ídolo de un hombre-cabra y al regresar lo levantó, llamándolo como “Baphomet”. Todos levantaron los brazos, y por consecuencia, también lo hice. Luego unos cánticos que traté de balbucear. Estaba nervioso, expectante de lo que pudiera suceder. Se ordenaron por filas, en eso, uno de los encapuchados me llevó agarrado con sus manos las cuales sentí iguales a las de una mujer: delgados y largos, fríos. Me acomodaron en el centro, cara a cara con la vieja, la señorita Bethany. Se reunieron en una circunferencia alrededor de nosotros, los animales se acercaron, el cuervo y el lobo cargaban cirios de cruz invertida. “El día de hoy estamos ante el retiro de una de nuestras compañeras más longevas, y como ustedes saben, cuando una persona muere, otra nace; demos la bienvenida a Henry”. Aplaudieron. Recuerdo haber sudado tanto que sentía el cuerpo sumergido en agua, acompañado a espasmos que eran para morirse ahí mismo. “Para completar el ritual se deberán unir cordero y hombre, dar sentido al uroboros, ser el comienzo y el fin”. Y los labios rojos sonrieron por última vez.

Satán me está cazando, sus siervos me arrastrarán de Inglaterra hasta el Gehena donde recibiré los peores castigos imaginables. Estoy condenado por la eternidad. He visto a uno de ellos, a uno de sus lacayos, una criatura de estatura prominente la cual estoy seguro me persigue por las noches desde el pliegue de cada sombra. Le fascina jugar conmigo. Hace dos días, y cuando iba de regreso al hostal, tuve mi primer contacto con él; una presencia acechadora que recorría mis pasos y de la cual solo era posible escuchar su honda respiración detrás del oído; tenía algo de sugestivo, porque no estaba seguro si era un sonido continuo, o es que acaso eran los ecos resonando dentro mío. Ayer fue más agresivo, me interceptó en la calle mientras cruzaba un callejón; agarró mi cabeza con una de sus gigantes manos con la intención de levantarme, apretarme el cráneo, y con la otra estirar la parte inferior de mi cuerpo. Partirme en dos. No lo hizo, quiere disfrutar mi sufrimiento, devorarme en porciones. Lo moldeo en mi imaginación: ogro rojo de colmillos sobresalientes listos para desgarrar la piel, grotesco animal con cuernos demoniacos; minotauro del infierno. El verdugo me persigue por abandonar el culto, lo han invocado para cobrar venganza.

He aceptado mi muerte, al menos tengo la certeza de que no somos un instante, que existe el paraíso y el infierno y que a pesar de que esté destinado al sufrimiento no seré un cuerpo enterrado; no seré huesos sobre tierra ni polvo en el viento.

…

Entro por la ventana. El hombre sentado en una silla. Llego por la espalda y sujeto su cuello con mis dedos. Aprieto, aprieto hasta que veo su cara tornar color morado, hasta que acaben sus chillidos de rata; hasta dejar el cuerpo inerte. En los ojos una expresión de agonía, de tristeza, como si estuviera decepcionado. Los dos lloramos. Él porque en verdad no quiere morir y yo porque no lo quiero matar.

En la mesa una carta.

*

*

*

Semblanza

Jorge A. Jaramillo (Monterrey, Nuevo León, 2007) Narrador. Actualmente estudiante en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. Le es imposible terminar una sola historia.