Por Ivonne Acosta Neira

Desde que cumplió los ocho años había estado teniendo sueños inquietantes, sueños que se arrastraban por los ojos y se derramaban sobre su cuerpo. Al principio le resultaba aterrador, despertándose a veces en la madrugada empapada de sudor en pleno invierno o con escalofríos en las noches más calurosas de verano. Titi, estoy cansada, no puedo dormir, las entrañas se me vuelcan de malos sueños. Pero a pesar de los tés, las pastillas y las infusiones nada aminoraba la opresión en el pecho ni la sensación de que algo, no alguien, la miraba con ojos nublados de inquietud.

Aquellos sueños se volvieron cada vez más recurrentes, como si al acortarse su vida también se acortaran los intervalos entre un sueño y otro. Los gritos, claro, también se volvían más terribles de soportar. Con todo el dolor del alma, el padre clausuró el ático donde dormía su hija y le acondicionó su nueva recámara en el sótano. Por un tiempo la tuvieron cerca de donde dormían, pero desde que había enfermado la madre, él había tenido que tomar una decisión. Creyó entonces que podría sacrificar unos cuantos años la paz de su hija a cambio de darle toda la tranquilidad a su esposa en lo que le quedara de vida.

Noche tras noche y pesadilla tras pesadilla, el padre se convencía a sí mismo de que el sufrimiento de ambas no se prolongaría más de lo que Dios quisiera. Una estaría muy pronto con él y la otra, alcanzaría la paz espiritual. Pero contra todo pronóstico, la madre lograba alargar los años que los médicos le habían impuesto. Su semblante se degradaba lentamente y su figura se desvanecía poco a poco, rozaba la muerte pero nunca la alcanzaba. Las temporadas en donde dejaba de empeorar eran aquellas donde su hija tenía más pesadillas y cuando su hija dejaba de tener pesadillas era cuando a la madre le entraban sus crisis al punto de que el médico tenía que visitarla al menos tres días a la semana.

El padre ya no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Se intentó refugiar nuevamente en la religión, pensando que tal vez Dios lo estaba castigando por dimitir su formación de seminarista para irse con la mujer que sería su esposa. Se habían tenido que casar casi a los meses de haberse conocido, antes de que se le empezara a notar el embarazo. Él siempre se arrepintió de ambas decisiones. Pero poco importaba todo aquello, ahora que las mujeres por las que había abandonado a Dios eran motivo de su neurastenia.

En algo sirvió para el matrimonio haber mudado a su hija al sótano, desde ahí sus gritos eran casi imperceptibles. Incluso, aunque no lo quisieran aceptar, había noches en las que olvidaban que también tenían una hija enferma. Delegaron la responsabilidad a Titi, su cuidadora pero sobre todo su compañera desde que había llegado a trabajar con la familia a los catorce años. Sólo había logrado convivir con ella durante un año antes de que le empezaran a dar las pesadillas. Titi era quien le administraba las dosis de opio que había recetado el médico, la alimentaba y le pasaba un trapo húmedo por la frente cuando acababa agotada por el tormento onírico que la asediaba noche tras noche. No me quiero dormir sola, Titi, ¿qué haré si no me puedo espantar el sofoco? Al menos cuando tú duermes conmigo siento que los fantasmas se acobardan. Tú me los mantienes a raya. No te vayas, no esta noche. Titi se quedó dormida en el diván que estaba a los pies de la cama, vigilándole el sueño.

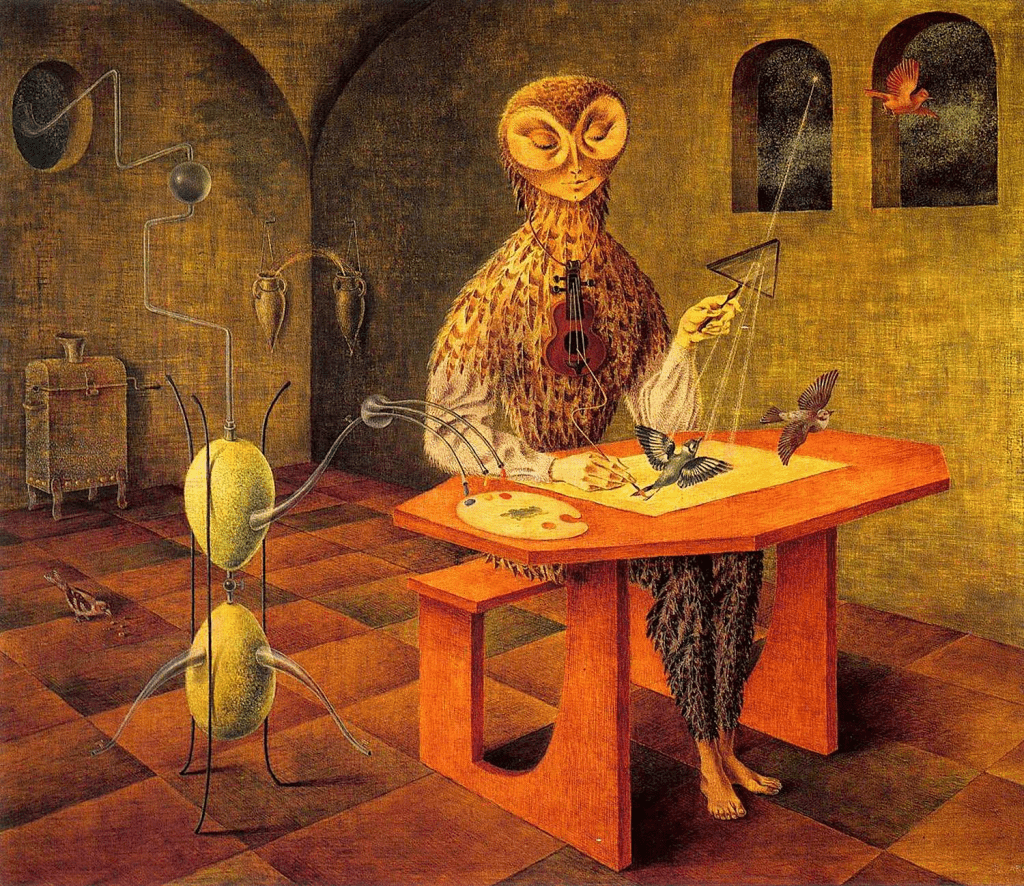

Otra vez los mismos sueños violentos, dolorosos y grotescos. Siempre que cerraba los ojos deseaba soñar con gárgolas deformes de maldad y odio oprimiéndole el pecho, con una yegua fantasmagórica acechándola con ojos desorbitados o sombras debajo de la cama, como en La Pesadilla de Heinrich Füssli. Pero su sueño era una continuación de la vida. Por eso nunca sentía que podía descansar totalmente, porque seguía viendo en sus sueños lo que sucedía cuando ella dormitaba. Veía a su padre meter a la amante al hogar disfrazada como una prima lejana y cómo se encerraban por horas en el despacho bajo el pretexto de que estaban resolviendo asuntos familiares, como la herencia de un pariente lejano o la venta de algunos terrenos. En parte era verdad, las deudas de él se habían elevado desde que se entregó a la bebida y las apuestas por su vanidad de querer aparentar felicidad y riqueza ilimitadas.

Sólo ella sabía lo que pasaba detrás de esas puertas, al principio creyendo de verdad que eran sueños solamente, pero después, cuando su padre le besaba la frente alcanzaba a percibir un olor a almizcle y pachulí, totalmente ajeno al aroma de su madre, fumigada de medicamentos, o al olor a nerolí que desprendía Titi después de sus baños matutinos. Pasaron los años y supo que sus sueños no eran un desbordamiento de sus miedos, sino una extensión de sus ojos. Nunca le había contado nada a nadie, si alguien la despertaba preguntándole qué había soñado ella se inventaba una historia de terror. Le avergonzaba saber todos aquellos detalles de la vida privada de su padre. Pero Titi la conocía de años, podía intuir algunas cosas y no terminaba de creerle. Esta noche parecía que no iba a ser diferente.

Cuando el padre se retiró de la habitación de su hija, Titi se quedó a dormir con ella. No tardaron en alcanzar el sueño profundo puesto a que ambas estaban agotadas; una por las labores físicas del hogar y los cuidados y la otra por la carga emocional que conllevaba saber mucho y decir poco. Al cerrar los ojos, inició su recorrido como cada noche. Subió por las mismas escaleras que acababa de recorrer su padre y lo siguió hasta la cocina donde preparaba un té como todas las noches. De la alacena vio que sacaba un frasco de hierbas que siempre sacaba del fondo y que recelosamente lo volvía a colocar hasta atrás de las especias de Titi. Ella lo había visto hacer eso desde hace tiempo, poco antes de que su madre enfermara. Titi le administraba a ella las medicinas que el médico le había prescrito pero ese té se lo daba él a escondidas. Quizá la lucha de remedios era lo que mantenía la vida de la madre de un hilo.

Cuando el padre le llevó el té a la recámara ella lo tiró de un manotazo, dijo que ya estaba harta del sabor, como de agua estancada. Me da asco, ya no puedo ni comer. No quiero. No quiero. No quiero. Él no dijo nada. Ya habían pasado unas semanas en que le rechazaba el té y su voz estaba tomando la fuerza que tenía antes de enfermar. Tenía que actuar rápido.

Aprovechando que había tenido tiempo de cambiar el testamento, esta noche debía llevar a cabo el plan. Sacó de la caja fuerte todos los papeles importantes y los puso sobre su escritorio para organizarlos; los documentos del banco, la herencia de su esposa, el psiquiátrico en el que pensaba internar a su hija una vez que muriera su esposa y claro, las joyas de la familia para construir una nueva vida con su amante. En la sala, encendió su pipa y tiró una braza en la chimenea e impaciente por ver el fuego arder, empezó a alimentarlo con fotografías familiares.

No pudo soportar ver a su padre destruyéndolas de tantas formas. Entró en cólera. El frío que la acompañaba en todos sus sueños se desvaneció y el fuego que trataba de encender el padre en la sala, se avivó en lo más recóndito de su alma. La casa comenzó a temblar, los candelabros tintineaban, el techo y las paredes crujían. Los muebles adquirieron voluntad propia. La estantería se deslizó hasta el sofá abriendo sus cajones, a la mesita de centro se le alargaron las patas y comenzó a moverlas como cuadrúpedo. La vitrina abrió sus puertas y arrojó con estrépito toda la vajilla que tenía guardada. Empezaron a caminar por la sala, atacando a otros muebles, intentando devorarse entre ellos. El padre que estaba contemplando atónito la escena intentó levantarse muy tarde del sillón. Los cojines lo estaban aprisionando más y más hacia dentro y poco a poco éste lo engulló bajo el asiento, ahogando los gritos al cubrirlos con el mismo terciopelo del que estaba fabricado. La madre había escuchado todo el desparpajo que acontecía en la planta baja. Intentó llegar a la sala pero las escaleras comenzaron a derrumbarse junto con el barandal. Aún débil por los medicamentos no se pudo agarrar de nada y cayó escandalosamente del segundo piso con la cabeza por delante. Su cuerpo tembló descontroladamente a pesar de los huesos rotos y al poco rato dejó de moverse. Su marido estaba completamente asfixiado y ella, con el cuerpo contorsionado, sacando sangre de la nariz y el cráneo casi a la vista, exhaló su ultimo aliento. A pesar de la terrible imagen que veía de sus padres su enojo no disminuyó, sentía furia por las pesadillas, por el padre, por su enfermedad y la de su madre. Las imágenes del tapiz de las paredes se reacomodaron en monstruos inquietantes. Las flores que adornaban inocentemente el espacio se iban juntando con otras y se convertían en figuras macabras de colmillos con pétalos y espinas con ojos desorbitados. Las figuras se arrastraban por las paredes y se deslizaban por el piso hasta llegar al cuerpo inerte de la madre, trepándo por su cara, el torso y las extremidades hasta envolverla y engullirla en el suelo, dejando solamente una mancha bermellón a la mitad del pasillo.

Apreciando la escena de la casa, ya sin el rastro de sus dos padres pero con la casa aun exigiendo tributo, el corazón se le terminó acelerando tanto que abrió los ojos de golpe. Lo primero que vio fue a Titi, con una cara de preocupación que no le había visto en años, al menos desde la primera vez que fue testigo de los gritos causados por sus pesadillas. Titi la zarandeó hasta que pudo sentarse en la cama y sin quitarle la vista de encima pronunció su nombre junto con la única petición que le había hecho en la vida. Elara, tenemos que irnos.

Ivonne Acosta Neira (Saltillo, Coahuila)

Es egresada del Colegio de Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Se ha especializado en la literatura contemporánea y medios impresos. Actualmente desarrolla una línea de investigación sobre el suplemento cultural Aquí Vamos, en el que analiza cómo la escritura joven desafía las formas tradicionales del periodismo y la crítica literaria. Su trabajo busca trazar puentes entre lo literario y lo cotidiano, siempre con ojo crítico y curiosidad insaciable.